ハイブリッド車における回生ブレーキと摩擦ブレーキの役割分担、制御の仕組み、体感上の違い、メリット・デメリット、そして安全性や今後の動向を落ち着いた視点で解説します。

機能概要

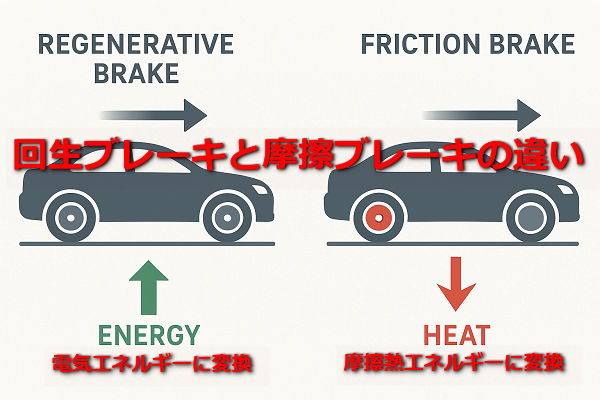

ハイブリッド車(HEV/PHV等)では、制動時に「電気モーターで発電してバッテリーへ回す」回生ブレーキと、「従来の摩擦によるディスク・ドラムブレーキ(以下、摩擦ブレーキ)」が協調して働きます。一般に低〜中速域では回生ブレーキが優先され、急ブレーキや高負荷時は摩擦ブレーキが介入します。これにより燃費改善と摩耗低減が期待されます。

技術的解説

ここでは制御アルゴリズム、ハードウェア依存性、統合制動系(ブレーキバイワイヤなど)について整理します。

回生ブレーキの基本動作

モーターを発電機として逆働作動させ、車輪の運動エネルギーを電気エネルギーに変換してバッテリーに充電します。制御はモーター側のトルク制御で実現し、必要に応じて充電電流を制御します。

摩擦ブレーキの基本動作

パッドとディスク(またはブレーキシューとドラム)の摩擦によって熱としてエネルギーを放散して速度を落とします。高温時のフェードや摩耗が課題です。

協調制御(ブレーキブレンド)

回生と摩擦の「つなぎ」を行うブレーキブレンディング制御は運転感覚に直結します。一般的には以下の要素で判断します:

- 車速(低速では回生効率が低下するため摩擦へシフト)

- バッテリーの充電状態(SOC)

- ペダル踏力や加速度要求

- 車両のトラクションや横・縦G

ABSやESCとの統合

緊急制動時はABSやESCが優先され、回生は通常抑制されます。近年は回生をABS/ESCと協調して使うことで制動距離短縮や安定性向上を図る研究・実装が進んでいます。

メリット・デメリット

メリット(回生中心の利点)

回生ブレーキの主なメリットは以下です。

- 燃費向上・走行エネルギーの回収

- 摩擦部品の摩耗低減(メンテナンス性向上)

- 比較的滑らかな減速フィールを実現できる

デメリット(回生の制約)

回生が万能ではない点にも注意が必要です。

- バッテリー充電状態(SOC)が高いと回生能力が制限される

- 低速・停止直前の回生効率が低く、”ワンペダル感”に差が生じる

- 強い制動力が必要な場面では摩擦ブレーキに頼らざるを得ない

運転者視点のメリデメ総括

運転者が体感する「ブレーキフィール」は回生と摩擦のブレンド設計次第で大きく変わります。高級車では特に一貫した踏力—減速度関係(ブレーキマップ)を作ることが設計課題です。

体感・制御論(運転者視点と制御系視点)

ここでは「人が感じるフィーリング」と「制御的にどう合わせるか」を接続して説明します。

体感上の鍵:踏力と初期減速度の一致

運転者は踏力と減速感を照合して挙動を予測します。回生が突然介入したり、逆に摩擦に切り替わるときに減速感の差があると違和感や不安につながります。したがって制御は「滑らかなトルク遷移」を目標にします。

制御側のアプローチ

実務的には以下のような制御戦略が用いられます:

- 踏力を直接参照して回生トルクを決定(ペダルマップ)

- SOCに応じた回生上限管理(バッテリー保護)

- 横加速度や路面摩擦係数推定による安全制約(トラクション低下防止)

- フィードフォワード+フィードバックの二重ループで応答性能と安定性を両立

事例:100 km/h超過事故における争点(技術的観点)

近年報じられた高速走行の重大事故では、車速と制動要求の極端な状況下での制御系の応答や運転者の入力に注目が集まりました。高速道路での法定速度を超えるような極端な状態では、回生の寄与は相対的に小さく、摩擦ブレーキとABS/ESCの介入が中心になります。争点として議論されるのは、

- 踏力とブレーキ出力(回生+摩擦)のマッピングが高速域で一貫していたか

- ABS/ESCが作動した際の回生抑制と摩擦切替のタイムラグ

- 運転者に与えられるフィードバック(ペダルフィール、減速度)が事故回避に十分であったか

裁判や専門報告では、技術的な制御設計だけでなく、運転者教育や道路環境、車両整備状況など複合的な要素が結果に寄与することが示されています(ここでは事例を参照例として整理しました)。

今後の動向

次世代ブレーキシステムはハードウェア・ソフト双方で進化が続きます。以下に注目点を整理します。

ブレーキバイワイヤの普及とフェールセーフ設計

機械リンクから電子制御への移行(ブレーキバイワイヤ)は、回生と摩擦の制御統合を容易にします。ただし、冗長化とフェールセーフ設計が不可欠です。

AI・適応制御の活用

路面やドライバーの挙動を学習して最適ブレンドを行うAIベースの適応制御は、フィーリング改善と安全性向上を両立する期待技術です。ただし検証の透明性と説明可能性が重要です。

バッテリー・充放電特性の進化

バッテリーの低温特性や高SOC時の受け入れ能力が改善されれば、回生の実効性はさらに向上します。車両全体でのエネルギーマネジメントと連携する設計が鍵となります。

ユーザー体験の最適化

高級車セグメントでは特に、ペダルフィールや初期応答の“手触り”がブランド価値に直結します。物理的なフィードバックと電子的な制御を組み合わせた「感性工学」的アプローチが求められます。

技術的要点のランキング(要素別・重要度)

以下は設計・運用で優先すべき要素を重要度順に分解したものです。

1位 — 安全性(ABS/ESCとの整合)

緊急時の安定性を最優先に設計する必要があります。

2位 — ブレーキフィールの一貫性

ユーザーが違和感を覚えないことがブランド価値に直結します。

3位 — エネルギー回収効率(回生最大化)

燃費改善とメンテナンス性向上に直接寄与します。

4位 — バッテリー管理(SOC管理)

回生の実効範囲を決定する重要因子です。

5位 — フェールセーフと冗長化

バイワイヤ化が進む中で信頼性確保は不可欠です。

ワンペダル運転とは?機能・メリデメと上手な付き合い方

EVや一部ハイブリッド車に搭載される「ワンペダル運転」。アクセルだけで加速・減速・停止まで行える運転方式の仕組みと、実用上の利点・注意点、今日から使える実践テクニックをまとめました。

ワンペダル運転とは(仕組み)

ワンペダル運転は、アクセルペダルの操作だけで加速と減速(場合によっては完全停止)を行える制御方式です。最大のポイントは回生ブレーキの活用にあります。電動モーターを発電機として逆に働かせ、車速を落としながら発生するエネルギーをバッテリーに戻すことで減速を行います。これにより摩擦ブレーキの使用を減らし、エネルギー効率の改善と滑らかな減速フィールの両立が可能になります。

回生ブレーキと摩擦ブレーキの協調

通常は回生ブレーキで速度域の大半を制御し、緊急時やより強い減速が必要な場合に摩擦ブレーキが介入します。車両はこれらを自動で協調させるため、ドライバーはアクセル操作だけで快適に走行できます。

メリット

- 操作負担の軽減:渋滞や市街地のストップ&ゴーで右足の移動が減り疲労が軽減される。

- エネルギー効率の向上:回生で失われるはずのエネルギーを回収できるため、航続距離の向上に寄与する。

- スムーズな減速フィール:モーター制御のためジャークが少なく乗り心地がよくなる。

- 安全性の一部向上:アクセルオフで直ちに減速が始まるため反応時間が短くなり、追突回避性能に寄与する場面がある。

補足:モデルやメーカーによって回生強度や“完全停止”の可否は異なります。販売説明書や試乗で実際のフィールを確かめましょう。

デメリット・注意点

慣れが必要

ブレーキを踏まずに停止できる感覚は従来の運転と異なり、最初は距離感や停止位置の調整が難しく感じます。急にアクセルを放すと急減速になるため、なめらかな戻し方を習得する必要があります。

回生が効かない状況がある

バッテリーが満杯近い場合や極端な低温時には回生が制限され、期待した減速が得られないことがあります。その場合は通常のフットブレーキを使う必要があります。

後続車への意図伝達

一部車種ではアクセルオフのみだとブレーキランプが点かない仕様もあります。後続車に減速を知らせるため、必要に応じて軽くブレーキを踏む習慣をつけると安全です。

同乗者や荷物への配慮

急な減速や再加速は同乗者を驚かせたり荷物を動かしたりします。特に慣れないうちは乗員の快適性に気を配りましょう。

上手に付き合う方法(実践テクニック)

1. アクセルの戻し方を“ゆっくり”から始める

急に放すと強い回生が働きがち。まずはゆっくりとアクセルを戻し、減速の量を確認しながら感覚を掴みましょう。信号待ちや駐車の際は、少しずつ戻して停止位置を調整します。

2. 回生強度の設定を活用する

多くの車は回生ブレーキの強さを複数段階で選べます。市街地では強め、郊外や高速では弱めにするなど走行状況で切り替えると快適です。

3. 車間距離はやや長めに取る

アクセルオフで自然に減速するための余裕を持たせるとブレーキの頻度が減り、効率的に走れます。特に慣れないうちは前車との車間を広めに取りましょう。

4. 下り坂や長時間の減速は摩擦ブレーキも併用

バッテリーが充電上限に近いと回生が弱くなるため、その際はフットブレーキで速度をコントロールしてください。熱による摩擦ブレーキの影響も考慮して使い分けましょう。

5. 後続車への明示を心がける

減速が明確に伝わりにくい場面では軽くブレーキを踏んでランプを点灯させ、後続車に意図を示すことが安全運転に繋がります。

6. 同乗者には一言伝えておく

乗車前にワンペダルでの運転をする旨を伝えると、不意の減速で驚かせるリスクを減らせます。

よくあるQ&A

Q. ワンペダルだけで常に運転していい?

A. 基本的には問題ありませんが、状況(悪天候、登坂、バッテリー充電状態)によってはフットブレーキを使うべき場面もあります。常に車両の挙動を監視し、必要に応じてブレーキを使い分けましょう。

Q. バッテリーが満充電だとどうなる?

A. 回生充電を受け入れられないため、回生ブレーキの寄与が減ります。その場合は摩擦ブレーキがより働くことになります。

ワンペダルのポイント

ワンペダル運転はEV/ハイブリッドの利点を活かす有効な運転スタイルです。渋滞や市街地での疲労低減、エネルギー回収による航続距離改善といった明確なメリットがあります。一方で慣れが必要であり、回生が効かない状況や後続車への意図伝達など注意点も存在します。ポイントは「急がず慣れること」と「状況に応じてブレーキを併用すること」。短時間の試乗や安全な場所での練習を通して、自分の車の挙動を把握しておくと安心です。

まとめ

ハイブリッド車における回生ブレーキと摩擦ブレーキの境界は、単に「どちらが効くか」を超えて、運転者の体感・制御アルゴリズム・安全システムが一体となって成り立っています。燃費や部品寿命の面での利点は明確ですが、制御の滑らかさと安全性確保のための設計配慮が不可欠です。BMWなどの事例が示すように、極端な状況下では摩擦と安定化制御が重要な役割を果たすため、システム全体の整合性を常に意識すべきです。

最終的には、技術(ハード)と制御(ソフト)、そして運転者教育・法制度が揃って初めて、安全で心地よいブレーキ体験が提供されます。

コメント