従来のターボ車といえば、低速トルクがスカスカで、急激に加速するドッカンターボのイメージが強いと思います。過去のドッカンターボの名車達を紹介します。

ドッカンターボの概要

ターボとは

ターボチャージャーの略語です。

エンジンの排気ガスの流れを利用してタービンを回転させ、それに直結されたコンプレッサーにより、強制的に空気を過給(圧縮)し、シリンダー内に入る酸素量を増大させ、エンジン出力を上げる仕組みのことです。

ターボラグとは

ターボは排気ガスの流れを利用して過給するため、エンジンが低回転の場合は、タービンの回転数は低い状態となります。そのため、コンプレッサーは十分な過給ができません。

そこでアクセルペダルを踏み込んで、エンジンの回転数を上げることにより、タービンの回転数を増加させます。

タービンの回転数が増加してから、ターボの過給効果が得られるため、エンジン回転からワンテンポ遅れてパワーが立ち上がります。

アクセルペダルを踏んでから、過給が始まるまでの時間差を「ターボラグ」と呼びます。

ドッカンターボの魅力

ドッカンターボで時々誤解されるのが、「ブーストがかかると高出力&大トルクになる車」をもれなくドッカンターボと解釈しているパターンです。

「もれなくドッカンターボの解釈」は正しいです。

もともとエンジンパワーが無かった時代です。さらに排気ガス規制でパワーダウンしたケースも多いでしょう。

よって、ターボ追加により、元気になったような感のあるエンジンが該当するでしょう。

80年代当時のOHCターボ創成期としてみれば、結果的に高出力、大トルクになり「ドッカンターボ」の解釈は正しいです。

実際には、単純にブースト時のパワー&トルクにタイヤなりシャシー性能なりが追いつかない、ただの「ジャジャ馬」な車も含んでいる例があり、単純にブーストをかけたら暴れるような車がドッカンターボというわけではありません。

80年代当時のショボイ車体にターボエンブレムが流行った時代、「ドッカンターボ」により「ジャジャ馬」になる車を含める解釈は正しいです。シティターボ以外でもFFターボの多くが、このパターンでした。

あくまで、「ブーストがかかる前は同排気量の自然吸気エンジンより眠い(遅い)くらいの車が、ブーストがかかった瞬間、目覚めたように速くなるターボエンジン」が、ドッカンターボだと思ってよいでしょう。

結局のところ、上記サイトで書かれている車種の定義は、非常に曖昧です。

「ドッカンターボ=ジャジャ馬」は、全く正しいと言えます。歴史的にも代表的な知名度のターボ車が挙げられいますが、80年代当時の1.5/1.8/2.0Lターボの多くがドッカンターボ特性であり、ターボが加給を始めればジャジャ馬だったのです。そしてターボが効く以前は、スカスカのノーマルNAエンジン以下という特性が大半でした。ターボ全盛時代2バルブOHCエンジンへ、ターボ追加した初代ターボエンジン搭載車は、すべてドッカンな特性だったと言っても良いでしょう。

上記のサイトで挙げられているドッカンターボ車

- 5代目日産 セドリックターボブロアム(430型・1980年)

- 6代目日産 スカイライン2000RSターボ(R30・1983年)

- 初代ホンダ シティターボII「ブルドック」(1983年)

- 初代日産 シーマ(Y31・1988年)

- ダイハツ ストーリアX4(1998年)

なんでしょう。このラインナップ。上記サイトが語る定義で言えば、低速時のスカスカ特性だったのは、430ターボぐらいでしょう。

1980年代に入るとインジェクション(燃料噴射装置)の性能も高度化し、ターボが効かない状態でも実用上、ターボ無し並みの性能は確保されるようになっていました。

ジャジャ馬を除外すると言いつつ含めていたり、支離滅裂な定義内容ですね。

ターボの制御がイマイチだった昔

ターボの登場当初は、ベースエンジンの性能そのものが低く、ターボを制御する技術自体も未成熟でした。そのため、出力の上昇を目的としたターボの利用となり、低中速の使い勝手は二の次となっていました。また、ドッカンターボの加速感は、車のセールスポイントでもあったのです。

低中速域を重視ターボの登場、しかし大排気量NAエンジンへシフト

ドッカンターボのデメリットを解消すべく、セラミックタービンやツインターボ、可変ターボなど、低中速域の弱点を考慮したターボも続々登場します。

しかし、90年代以降、5ナンバー、2000ccの税制の壁が崩壊し、500cc単位の税制区分に変更となってから、アンダーパワーNAエンジンにターボ追加した苦肉の策から、大排気量化の流れが進みました。スポーツ車を除いて、ターボ車が激減していきます。(排ガス規制の影響もあり)

直噴技術によるダウンサイジングターボの登場

2010年以降は、直噴技術やターボ制御について、劇的な進化を遂げ、1000回転台から過給を行うダウンサイジングターボが主流となりました。

ドッカンターボは、過去のものとなりましたが、過去の象徴的なドッカンターボの歴史を飾る名車を紹介します。

ドッカンターボの第1世代

世界初のターボ車は「オールズモビル F85 ジェットファイア(1962-63 アメリカ)」です。

BMW2002ターボ

ドイツ車初のターボ車といえば、BMW2002ターボは外せないでしょう。

KKK製のターボチャージャーとクーゲルフィッシャー製のメカニカルインジェクションを搭載したBMW2002ターボは、170馬力を叩き出し最高時速211km/hを記録しました。

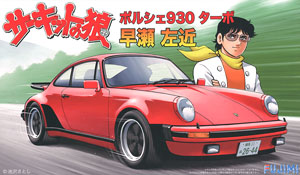

ポルシェ930ターボ

スーパーカー世代にとって911ターボという名称よりは930ターボで覚えている方も多いでしょう。

初期の3リッター水平対向6気筒ターボ日本仕様は排ガス規制対策もあって245馬力でした。

ブースト圧は低い設定ですが、急激なトルクの立ち上がりから、ドッカンターボの印象が強いです。

リアフェンダーの膨らみがポイントですね。

ドッカンターボの第2世代

セドリック・グロリア430ターボ/スカイライン2000GTターボ(ジャパン)

日本車初のターボとして、衝撃的なパワーフィールは外せない車です。

ベースとなるL20E型2L直列6気筒SOHCエンジンは、排気ガス規制により、完全に牙を抜かれた鈍重エンジンと成り下がっていました。しかし、ターボ装着により、劇的な速さを感じるフィーリングを味合わせてくれました。ターボの知名度を劇的にアップさせたのは、スカイライン2000GTターボからでしょう。バンパーの「TURBO」ステッカーがポイントです。

TVドラマ西部警察の車両としても使用され知名度アップに貢献していきます。

ランサーEX1800GTターボ

こちらも、四角いボディで一世を風靡したラリーアート車です。

最高出力135ps、最大トルク20.0kgmのG62B型1.8L直列4気筒SOHCターボエンジンを搭載した1800GTターボです。

軽量ボディとの相乗効果で、刺激的な加速感でした。

スカイラインRSターボ/ターボC

「史上最強のスカイライン」として最高出力190psのFJ20ET型2L直列4気筒ターボエンジン

さらにインタークーラーを搭載したターボCが登場。最高出力は205ps、最大トルク25.0kgm

当時、史上最強の加速感を味合わせてくれました。

写真はRSターボ(西部警察仕様)

シティターボ/ターボ2

軽量ターボとして、シティターボの衝撃度は、スターレットターボよりも上です。

1.2Lクラス初のインタークーラーを装着し、無鉛ガソリン車では当時世界最高クラスとなる過給圧0.85kg/cm2を達成したターボは、まさにドッカンターボのジャジャ馬でした。

絶対的なスペックよりも、加速感のインパクトは、ダントツです。

写真は初代ターボ(ターボ2を取り上げるケースが多いが、コチラの衝撃度が上)

他メーカーのドッカンターボ

サニーターボ、ミラージュターボ、ファミリアターボなど、ボーイズレーサーとしての加速を味合わせてくれた車です。ネット上、インパクトが薄く名前が登場するケースはあまり無いようですが、取り上げておきたいと思います。

1980年後期から1990年代

ハイパワーなツインカム、ターボ化が進み、ドッカンさよりも、低中速域のスムーズさを追求したツインターボ化が進んでいきます。

280ps規制など、数値的なスペック、加速の絶対値は向上していきます。刺激的な加速の車は沢山登場しますが、GT-R、ギャランVR-4、インプレッサなどは、ドッカンターボ車とは別の車という整理になります。

ドッカンターボの第3世代

初代シーマ

バブル期の末期、シーマ現象となった日産の高級車です。

3.0LのV6ターボは、フェアレディZやレパードなどにも搭載されていたエンジンですが、255psまでアップされ、高級セダンに似合わない豪快な加速感を味合わせてくれました。

リアサスが沈み込んで加速する姿は、ジェントルでなくドッカンな加速感は、クラウンには無いシーマのアピールポイントでもありました。(伊藤かずえさんのレストアで大注目のシーマ)

スターレットEP71/EP82

韋駄天ターボのジャジャ馬として登場したEP71ターボ。ハイとロー2つのモードを備えていました。

4E-FTE型1.3L直列4気筒DOHCインタークーラー付ターボエンジンは、最高出力135ps、最大トルク16.0kgmに進化したEP82。(写真はEP82)

FFライトウェイトスポーツはドッカンターボを楽しませてくれた一台でしょう。

FFライトウェイトスポーツはドッカンターボを楽しませてくれた一台でしょう。

兄弟車としてカローラ2のリトラクタブルライトにもターボが搭載され、こちらも隠れたジャジャ馬でした。

ビッグシングルターボとは

ターボチャージャーを用いた自動車エンジンチューニングにおいて、ノーマルエンジン用タービンよりも容量の大きなターボチャージャーを1基を搭載することを指す。

特徴とメリデメ

市販車では、ターボのピークパワーは、エンジン最大出力の回転数よりも早めに収束する設定としています。

理由は、低中速域の過給によるパワーアップを目的としているためです。エンジンの最大回転数に合わせた風量でタービンを回す為、タービンは大きく、かつシングルとなるため、ビッグシングルターボと呼ばれます。

メリット

ビッグシングルの目的は、低中速域のパワーよりも、高回転域のパワーを重視し、エンジン最大出力の回転数合わせたターボチャージャーを採用することで、ターボパワーの最大値を獲得する手法です。

デメリット

その結果、低中速域はスカスカとなる「ドッカンターボ」の特性となります。最高速やゼロヨン重視としてビッグシングルターボが選ばれ、公道やレース用途としては、非常に使い勝手の悪いタービンとなります。

現在のドッカンターボとは

2010年以降、世界では、ダウンサイジングターボが主流となり、ドッカン度は影を潜めてしまいました。

直噴ターボによるフラットトルク化と多段ATにより、低速から十分なトルクを発生するようになり、従来のような盛り上がりを期待する層にとっては、やや面白みの無いエンジンとなっています。

ドッカンターボのまとめ

- ジャジャ馬と言われた多くの旧車は、ドッカンターボのエンジン特性を持った車も多い。

- 旧車のターボは、ドッカンターボ

- 旧車のターボは、ジャジャ馬

- これは、すべて同意です。

コメント