査定君

電気代値上げで電気自動車への影響はどうなるのか。話題の軽EVと軽エンジン車では、経済的にどちら得なのか、元は取れるのか、でしょうか?。電気自動車を取り巻く状況も含めたコストを解説します。

軽自動車EVの車両価格とは

ここでは、日産サクラとデイズを例に比較していきます。

軽EVの販売価格

- 日産サクラ:254万8700円~304万400円

- 三菱eKクロスEV:254万6500円~308万1100円

軽自動車EVといえども、250万円台からのスタートとなります。

軽エンジン車の販売価格

- 日産デイズ:133万円~190万円

- 三菱eKクロスEV:146万~196万円

一方、軽エンジン車は、NAエンジンなら130/140万円代スタートです。

東京都の補助金の例(2023年)

- 対象者:給電機能有:無

- 事業者:37.5万円:27.5万円

- 個人 :45.0万円:35.0万円

給電機能の有無により、EV新車購入時に東京都補助金に差があります。

外部給電器・V2H充放電設備を経由して又は車載コンセント(AC100ボルト/1500ワット)から電力を取り出せる機能

車両価格には明確な差がある

軽EVとエンジン車では、ベースの開始価格に差があり、補助金を含めても優位性は無いと判断できます。

軽EVとしては、エコやEVの使い勝手といったメリットを重視した方が良さそうです。

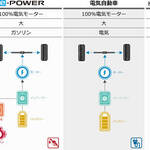

EVの電費とエンジン車の燃費の比較

表記が異なり、単純比較ができません。

- 日産さくら:124Wh/km

- 日産デイズ:19.4~23.3km/L

エンジン車の燃費

「1Lの燃料で何km走ることができるのか」を示したものが「燃費」になります。

数字が大きいほど1リッター当たりの燃費が良いと判断できます。

電気の消費量の単位

1時間に使う電気の量「電力量」は「電気の大きさ(W)×時間(h)」で表し、単位は「Wh(ワットアワー)」となります。

電気自動車EVの電費

1km走るのにどれだけの電気が必要か」を「電費」と表現しています。

数字が少ないほど、1km当たり少ない電気で走ることが出来、電費が良いと判断できます。

コメント