日産の可変圧縮比エンジン(VC-TURBO)が登場しました。画期的なシステムです。E-powerの発電用エンジンとして、圧倒的な静粛性が注目のポイントです。VC-TURBOエンジンのメリット、デメリットを解説します。

VCターボの概要

可変圧縮比エンジン(VCターボ)の概要を解説します。高回転時のみ圧縮比を抑え、低回転時は圧縮比を上げるのが効果的である。今までは実験研究レベルでは実現していたのだが、それが量産体制、市販化に繋げたのが今回の日産エンジンになる。

過去のレシプロエンジンの欠点

レシプロエンジンも生まれてから100年が経っているが、基本的な仕組みは変わっていない。

吸気や排気のバルブタイミングや点火タイミングについては既に可変機構が登場している。

しかし、聖域である圧縮比については可変機構が市販車レベルでは登場していなかった。

今回、日産の日産の可変圧縮比エンジンは、100年ぶりの進化ともいうべき大発明なのである。

圧縮比は、ガソリンとの混合気を圧縮すればするほどパワーが増加する。大きくなる。

しかし、低回転域から高回転域までを同じ圧縮比で両立させるには無理があった。

圧縮比は、高めるとノッキングというエンジンを壊す衝撃が起きやすくなるのです。

世界初の可変圧縮比エンジン「VC-T」

2016年9月29日開幕のパリ・モーターショーに、世界初の可変圧縮比エンジン「VC-T」を出展。

具体的な機能と動きを解説する。エンジンは、シリンダーの中にガソリンと空気が混ざった混合気を入れて燃焼させ、その爆発的な膨張でピストンを動かす仕組みになる。シリンダー内に入れた混合気にそのまま火をつけても、それほど大きな力は得られないため、点火する前に混合気を圧縮することで、爆発力が飛躍的にアップするのです。圧縮率を上げれば上げるほど、エンジンパワーは向上する。ただし、ある程度まで圧縮比を上げると、ノッキングという弊害が発生してしまいます。

ノッキングとは、燃焼室内で起きる異常燃焼で、ピストンに穴を開けるなど、エンジンを破壊してしまう現象になります。

よって、高性能なエンジンを開発するには、ノッキングを回避しつつ、圧縮比を上げてパワーを両立させるかがキーになります。

可変圧縮比エンジンのメリット

ノッキングと圧縮比アップの両立で燃費が向上する

ガソリンと空気同じ量であれば、圧縮比を上げるとパワーが向上するということは、燃料が少なくても済むということである。

結果、効率が良くなることで低燃費になるため、現在のエコエンジンに求められる機能なのである。

現在の直噴エンジンは、回転数に応じて直接燃焼室内に高圧のガソリンを噴射することで高効率を実現させている。圧縮比も11.0を実現し以前のようなターボ車ではあり得ない高圧縮比を実現している。

最高出力は270ps、最大トルクは39.8kgmを発生

2リッター直列4気筒可変圧縮・直噴ターボエンジンの最高出力は270ps、最大トルクは39.8kgmを発揮しています。

最新の直噴ターボエンジンでも同様のパワートルクを発生しているため、低速・高速域とのパワーの両立と燃費の向上がどこまで行われているのかが、キーになるでしょう。

燃費のスペックは現時点で未定です。

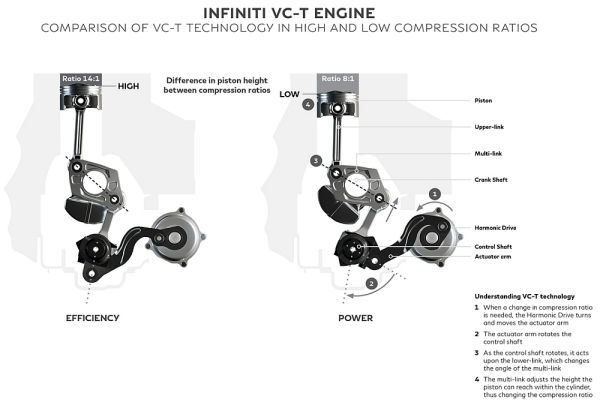

圧縮比を14:1から8:1まで変化

日産VC-Tエンジンは、クランクシャフトにリンク機構を追加することで、コンロッドの実可動長を変化させる効果が得られ圧縮比を可変させます。圧縮比を変更時、アクチュエータアームを動かし、アクチュエータアームの動きと連動して、コントロールシャフトが回転します。

ピストンとの間にあるマルチリンク機構の角度が変わります。高圧縮比にする場合には、マルチリンク機構の角度を垂直方向に近づけ、低圧縮比にする場合には水平方向に近づけるイメージです。

VC-Tの場合、ピストンとコンロッドはそのままで、その先のマルチリンク機構が、カウンターシャフトとカウンターウェイトの役割を果たしているようです。

日産から発表は2005年のことですが、技術発表から実用化の発表まで、じつに10年以上もかかったことになります。14:1はマツダがスカイアクティブテクノロジーで実現した高圧縮比から、パワー重視のターボエンジンの8.1圧縮比と可変範囲が広くなります。

この仕組みと直噴燃料噴射、ターボの組み合わせにより高効率が実現されます。

今回、日産がプレミアムブランドのインフィニティより搭載することは、高コストエンジンを意味しています。クランク上のリンクという新しい仕組みですが、ハイブリッド車のようなバッテリーとモーター、ATの仕組みに比べればシンプルであり、将来的には他モデルへの搭載も予想されます。

可変圧縮比エンジンのデメリット

過去の可変圧縮比エンジンは実用化に至らなかった

今回の日産が世界で初めて実用化した可変圧縮比エンジンは、ノッキングを避けながら圧縮比を高める仕組みをとなっています。過去、可変圧縮比の仕組みは数多く発表されていますが、その多くは製造の過程で実用化に至らなかったようです。圧縮比を変化させるには、ピストンとクランクシャフトの間をつなぐコンロッドの長さを変化させる必要があるからです。

コンロッドとクランクシャフトは、非常に高い剛性と軽量さが求められるパーツのため、可変の仕組みを組み込むためには、複雑化が避けられなかったためです。

デメリットのまとめ

ピストンとクランクを繋ぐコンロッド部分は、相当の負荷がかかるため頑丈に出来ている。

その駆動部分をリンク構造により可変させるため、仕組み的かなりの重量増加となる。

- リンク部分の仕組みによりエンジン高さや幅が大きくなる。

- 複雑な仕組みによるコスト増で、高価なグレードから搭載予定

- 通常エンジン:1シリンダーあたりに必要なリンクは1つで、ベアリングは3つに対して、VCターボはリンクが3つで、ベアリングが7つ。さらにコントロールシャフトを動かすリンクが1つと、ベアリングが3つ必要となる。

- 上記、部品点数による重量増加、部品精度の高度化を実施

- ステンレスのシリンダーボア・コーティング

- 検査工程の自動化

北米市場向けロットとしては初期トラブルが発生したようですが、上記製造工程の改善対応により、リコールまでには至っていない模様。結果、欧州アウトバーン向けの輸出も10万基を達成。

今後の課題は信頼性確保とコストダウン

クランクケースやリンク、コンロッドなどの重要部品、高剛性の部位であるため今後の信頼性確保が重要となってくると思われます。

レース用エンジン、特にルマン24時間などの過酷さを極めるレース用エンジンなどに搭載してアピールしてほしいものです。

VCターボは壊れるというネット情報

北米では、6件の不具合事例が報告されています。

世界でのリコール事例無し

- 北米:リコールなし

- 欧州:リコールなし

- 日本:リコールなし

VCターボ/e-Power失敗としたいネガキャンの力が働いている

なぜか、日本のメディアでは、VCターボが失敗したから北米での販売が振るわなかったなどという根拠の無いネット情報も流れていますが、リコールにもなっておらず、不具合情報が他社リコールを上回る影響に至っていません。

なぜか、ストロングハイブリッドが正解(パラレルハイブリッドこそ正解)としたい、メディア宣伝が活発なようです。

現在の最新エンジンや他メーカーとの比較

やはり、100年間市販車としては実現しなかっただけに、信頼性に不安が残りますが市販車としての品質は確保されていることでしょう。

パワースペックは突出した内容ではない

現在の2リッター直噴ターボでも250psオーバー、400nm台のトルクを達成しているだけにスペックだけ見るとズバ抜けて突出していないようです。技術的視点では凄いと思われますが、ユーザー視点で、現行直噴ターボに比べてどれだけアドバンテージを感じられるのか微妙かもしれません。

PHVに対するアドバンテージ

内燃エンジンとしてのエンジン効率は画期的ではあるものの、2020年基準プラグインハイブリッド車では、同等パワーを実現しているだけに比較対象としてもモータートルクが勝ってしまうと思われます。

- BMW740e i-performance

- 直列4気筒直噴ターボガソリンエンジン:最高出力258ps、最大トルク400Nm

- EVモーター:95ps、250Nm

BMWでは、直噴ターボ+モーター+プラグインの市販モデルを1シリーズから7シリーズまで搭載しており、すでにトヨタやレクサスのNAエンジン+モーターだけの仕組みが古臭く見えます。

いまだにトヨタのハイブリッドが一番進んでいると考えている方も多いのでしょうが、最新プリウスですら世界的に見れば突出した存在ではありません。

日産もVC-Tエンジンをモーターと組み合わせたり、安価モデルまで普及させるなど、他メーカーの追従を許さない進化も予想されます。

VCターボ4気筒搭載モデル

VC-TURBOの第1弾はKR20DDETの2.0リッター直列4気筒ガソリンターボ

インフィニティQX50

日産のVCターボは北米で販売するSUVのインフィニティ「QX50」などが搭載する。2.0リッター直列4気筒ガソリンターボの「KR20DDET型」で、最高出力は200kW(272ps)、最大トルクは390Nmとなっています。

エクストレイル

エクストレイルは北米ではすでに「ローグ(Rogue)」の名称で発売されており、2.5リッター直列4気筒ガソリン自然吸気エンジンを搭載していますが、KR20DDET型にリプレースが実施され、新エクストレイルに搭載されました。

VCターボ3気筒搭載モデル

VC-TURBOの第1弾はKR15DDETの1.5リッター直列3気筒ガソリンターボ

ローグ、エクストレイル(2022)

- ローグに搭載するKR15DDT型ガソリンエンジン

- 最高出力は150kW(204ps)/5600rpm

- 最大トルクは300Nm/2800〜4400rpm

従来の製造技術では難しかった可変圧縮比エンジン(VCターボ)の登場は、画期的です。

日産のエンジン技術として誇らしい内容ですが、やや登場が遅く、タイミングを失った感がありました。しかし、e-Powerのエンジンユニットとして利用することで、メリットを最大限に活用することができるようになりました。

- HV/PHVなど高効率な電動化技術の併用

- eパワーとのベストマッチング(定常回転の高効率)

- 直噴ターボにより、高回転域まで回すことが不要

- 圧倒的な静粛性が高評価

e-Power搭載は無意味なのか

高速域も全く不満なし、静粛性も抜群

1.5Lの3気筒VCターボの登場により、高速域は不得意とされたe-Powerのマイナスイメージは一変しました。不得意とするのはパワー不足の面です。

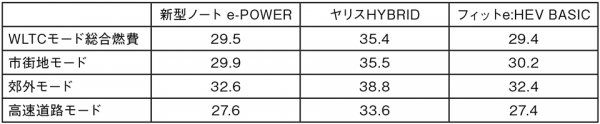

いまだに従来の価値観で語っている評論家も多いのですが、このパワーと静粛性は発電用エンジンとしては、非常に優れた性能を発揮しています。以下の表はNAのe-Powerですが、高速領域でエンジン直結方式のホンダe:HEVと遜色ない高速道路モード燃費をマークしています。

(以下、ベストカーから引用)

120km以上の高速域での燃費悪化はBEVも同様

バッテリーEVについては、超高速域の燃費悪化が、デメリットとして挙げられます。

それは、フルモーター駆動のe-Powerも同様に超高速域の燃費悪化は避けられません。

この点を指摘する評論家がいますが、理論的にも当たり前の話です。

ダイハツ製のシリーズハイブリッド登場がポイント

トヨタ陣営のダイハツ製ハイブリッドが、日産e-Power方式を採用しており、コスト面だけでなく、燃費性能も優れた数値をマークしているようです。

エンジンの内燃効率で言えば、発電特化型が優れている点で、今後の住み分けも変化してくる可能性が高いでしょう。

マツダの「SKYACTIV-X」が霞んでしまう

世界の自動車メーカーを驚かせたとかマツダ擁護のジャーナリストが持ち上げているマツダの「SKYACTIV-X」です。

しかし、日産の可変圧縮比エンジンを前にすれば、性能スペック共に霞んでしまいます。

ガソリンエンジンでの予混合圧縮着火(HCCI)として目標未達に終わり、SPCCIというネーミングに変えるという本末転倒ぶりの性能は、驚くレベルどころか、コストや性能的にも全く秀でているところが無いからです。

それは、マツダの高圧縮領域までを日産エンジンは、混合気の圧縮の仕組み自体を可変することで、違和感なくコントロールする点にあります。

その点、マツダのエンジンは圧縮比は一定であり、どうしても根本的な無理があるのです。

VCエンジンのメリット、デメリットのまとめ

デメリット

- NAや直噴ターボエンジンより、高コストかつ複雑なシステムとなるため、「ダウンサイジングの排気量、気筒数削減のコスト低減効果 = VC機構のコスト増」

- 超高速域では、BEV同様、大量の電力を消費するためエンジン負荷が高まることによる燃費悪化は避けられません。ただし、日本の法定速度程度では純内燃エンジンよりもやや非効率な数値に留まります。

メリット

最新の直噴ターボより、低回転域からフラットなパワートルクが得られるようになり、可変圧縮エンジンとして、さらに高効率さを追求しています。

- 従来のダウンサイジングターボとしての利用

- E-power用の発電エンジンとして、定常回転域の高効率さ、静粛性は圧倒的

特に、Eパワー向けの発電エンジンとしてVCエンジンのメリットが最大限に活用できており、トヨタ製THS2のエンジンとは比べ物にならない、高回転域のパワー特性とエンジン静粛性を両立しています。

コメント

リコールになった。やっぱり欠陥エンジン。https://www.usatoday.com/story/money/cars/recalls/2025/07/02/nissan-recall-rogue-altima-infiniti-vehicles/84442826007/

Nissan has recalled over 440,000 vehicles due to defects that could lead to engine failure.

The 25V437 recall includes the 2021-2024 Rogue, 2019-2020 Altima, 2019-2022 Infiniti QX50, and 2022 Infiniti QX55. The vehicles have 3-cylinder 1.5 liter or 4-cylinder 2.0 liter variable compression turbo engines.

“The engine bearings may have manufacturing defects that can lead to engine failure,” Nissan wrote in its announcement on the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) website, adding that a failed engine can lead to a loss of motive power and increase the risk of a crash.

この問題は、一部のエンジンに低品質のベアリングが組み込まれていた可能性があり、深刻な故障のリスクがあるために発生します。

と別のサイトの記載があります。

米国用の走行用エンジンと日本仕様の発電用エンジンは、同一のものか、違うのか、今後のリコール情報を待つしか無さそう。