トヨタのTNGAとは何か、呼び方を含めた意味を解説します。

正式な読み方とトヨタ社内の呼び方

TNGAの読み方は、「ティー・エヌ・ジー・エー」が正式な呼び方となります。

対外的な読み方は、上記になります。

「ティー・エヌ・ジー・エー」の略称は「トンガ」と呼ぶ

トヨタ社内における「カナ読み・略称」としては「トンガ」となります。

トヨタ・ニュー・グローバル・アーキテクチャー(TNGA)とは

トヨタ自動車が新しい設計改革として「トヨタ・ニュー・グローバル・アーキテクチャー(TNGA)」を打ち出しました。

(Toyota New Global Architecture、以下 TNGA)はトヨタとダイハツが、新プラットフォームの基幹とし商品力の飛躍的向上と原価低減を同時に達成するための車両作りのシステムの総称になります。

プラットフォームの共通化が目的

数十年前も、一つの車体のベースとなるシャーシ(車台・プラットフォーム)を開発すると、それを複数の車種に展開するという手法を採っていました。国産、外車を問わず、共通部品の使い回しは、当たり前の手法であり、昔から行われていた事象に過ぎません。

部品の共通化により、車体毎に開発するコストを軽減できます。フルモデルチェンジしてもエンジンや部品は旧モデルの使い回しという事実は、今も昔も変わりません。

部品の共通化はコストダウンに繋がる

よって、設計改革という凄いキーワードによって、いかにも最近始まった感がありますが、今も昔も変わりません。単に部品の共通化というコンセプトを「TNGA」と呼ぶようにした・・・という解釈が妥当でしょう。

TNGAの特徴

プラットフォームの相称と思いがちですが、ものづくりの考え方を示しています。

欧州車がすでに導入しているプラットフォームや共通化の考え方について、今さらながらに日本に導入したに過ぎないのです。

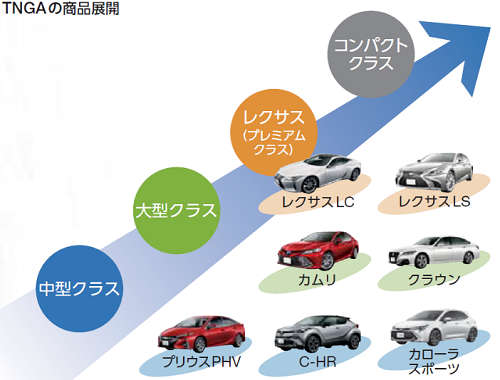

- 2015年登場の四代目プリウス以降の発売モデル採用

- GL-Bプラットフォーム:ヤリス

- GL-Cプラットフォーム:プリウス、CH-R、カローラスポーツ

- GL-Kプラットフォーム:カムリ、RAV-4

- GL-Lプラットフォーム・ナロー:クラウン、MIRAI

- GL-Lプラットフォーム・ワイド:レクサスLS、LC

ここで注目のポイントは、従来、LSとクラウンで全く別物シャーシでしたが、GL-L移行後は、基本骨格は共通で幅が違うだけになりました。

プラットフォームと構成部品の共通化

- ドライビングポジション(運転席周辺)のブロック

- エンジンと周辺部品のブロック

といったブロック(アーキテクチャー)単位で開発し、そのブロックを車台や車種を超えて適用する開発手法なのです。

過去に車種を超えて共用化、使いまわししている例は多く、何をいまさらである。

特にダウンサイジング・エンジンとなってからは、同じエンジンが幅広い上級車種にも搭載可能となったり、インパネを共用化したりする例が欧州車を中心に見られる。

基本コンポーネントを共用化しつつ、オプションや装飾パネルでグレードに変化を付けて

下級から上級グレードまで、共用パーツを適用させる「手抜き・見せ掛けの装飾テクニック」はVWやアウディで良く見られると思います。

例としては、アウディA4(セダン)A5(4ドアクーペ)で外観は異なりますが、インパネ、インテリアは全く同じといった手法です。パーツ共用化は個性が無くなる側面もあり、ある程度の差別化も必要でしょうか。

商品力の向上

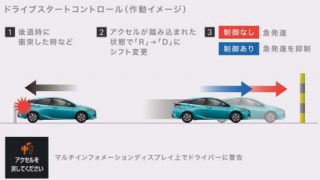

車の骨格を変えて低フード化&低重心化を図り、視界や運動性能を高める。2015年以降の車から導入していく。パワートレインも刷新します。

グルーピング開発による効率化

中長期の商品ラインナップを決め、搭載ユニットやドラポジを「アーキテクチャー」として定める。それに基づいてグルーピング開発を行い、部品の共用化を進めて効率をアップします。

ものづくり改革

トヨタの社内部門を超えて、シンプルで作りやすいユニットを実現します。

グローバル標準への取り組み

トヨタ専用規格から他メーカーも採用しているグローバル標準規格に対応します。

TNGAと連動した調達戦略

トヨタ社内の調達範囲を見直し、複数車種のユニットをまとめてグローバルに発注することで競争力を確保します。

これらを踏まえて次世代モデルは開発が進められている。トヨタの発表によると、新しいプラットフォーム(上記画像)は、骨格の見直しによってボディ剛性が従来モデルより30~65%高められるという。

トヨタ社内ではTNGAを「トンガ」と呼ぶ

トヨタ社内では、トンガと呼ぶようです。

どうやったら「トンガ」に読めるのか?

呼び方は、下記のイメージになります。

- トヨタの頭文字をとって

- T = ト

- N = ン

- GA = ガ

所詮、語呂合わせですから、何通りにも解釈できるでしょう。単なる理解不足と判断されます。

よって「テンガ」という呼び方は誤り

トヨタ社内の方へ確認した結果、「トンガ」と呼ばれているようですから、ネット上に溢れている「テンガ」は誤りという事になります。

欧州のプラットフォームコンセプトのパクリ

日本国内でもTNGAのコンセプトは、何十年も前から実施されています。バブル期には、車体固有の無駄な部品開発もあったようです。しかし、見えないところでは、部品の共通化や使い回しが多い事でしょう。

特にVWがスタートかもしれませんが、共通設計思想として、明確に定義され、欧州メーカーを中心にコンセプトが広がってくると、その手法に乗っかりたくなるのが日本のメーカーです。トヨタはハイブリッドやFCVに傾注し、欧州車のトレンドが見えていなかったなど、出遅れ感が目立っています。

よって、TNGAは、欧州車コンセプトのパクリと整理することができます。

TNGAの真の目的はコストダウン

「もっといいクルマづくり」に向けて、「TNGA」の取り組み状況を公表

トヨタ広報としてのTNGAの概要になります。

TNGAの第一弾として発売される車は4代目プリウス(2015)です。

例えば、バッテリー、ウインカー電球やヒューズ、プラグ、カーオーディオなど、カー用品店で購入出来る部品は、メーカーを超えて共通化されています。車体の部品もエンジン部品も機能別に分割して、汎用品としての共通化、合理化を進めればコストダウンに繋がります。欧州メーカーが先行しているコストダウン手法を今更ながらにトヨタが採用し、「TNGA」と命名したに過ぎないのです。

ただ、トヨタでも昔から車体の共有化、部品の共有化は行われているおり、フルモデルチェンジンしても、旧世代エンジンや旧型シャーシをそのまま使ったりする事もコストダウンの一環なのです。

汎用的なプラットフォームの意味

- トヨタでも、TNGA命名前よりも昔からシャーシの使いまわしを行っている事実

- これは、全世界の自動車メーカーとて、昔から当たり前の事(使いまわし、流用という)

- これをコンセプトとして、明確に命名し定義化したのは欧州メーカーが先

- コンピュータ解析が進み、SUV、セダンなど多用途に使える設計を予め考慮した設計にするのも自然の流れ

別にトヨタTNGAだけが、先を進んでいるわけでも何でもないのですが、そのように捉えていないメディア記事も見られます。

TNGAのメリットとデメリット

いままでも部品の流用や使い回しというのは、昔から行われてきたのです。

メーカー側としてはコストダウンがメリット

- マークX、クラウン、レクサスの一部とシャーシの共有

- エンジンの共有

- ATの共有

さらにもっと昔から共有化されていた部品といえば、バッテリーや1DINのオーディオ規格

ライトのバルブ、ヒューズ、プラグなど。

欧州車などが先行した共用化の考えがベースとなり、

- セグメント化

- 同一プラットフォーム

上記の思想をパクったに過ぎず、昔からパーツ毎の流用は行われてきたのです。改善項目など後付けに過ぎないのです。共通化によって不具合が減るとか、逆に増えてリコール時の対象範囲が増えるとか、ユーザー側が考えることではありません。品質の向上はメーカーの責務であり、TNGAのメリットではありません。

ユーザーにとってのデメリット

部品の共用化、新プラットフォームなど、聞こえは良いもののメーカーにとっては都合の良いコストダウンです。先行している欧州車のコストダウンコンセプトの丸パクリなのです。

ネーミング、コンセプトは欧州の思想を真似たものの、国産車においてもパーツの使い回しなどは昔から行っており、短いホイールベースのシャーシにハリボテのボディが乗っているなどが、その事例になります。ユーザーから見れば、安い車も高い車も部品は共通。価格的なメリットは得られないでしょう。上級車のシャーシと中級車のシャーシは一緒。価格差は2倍ある。上級車では損した気分になります。当然、ユーザーにとっては、価格に見合わないデメリットになるのです。

500万のクラウンと1000万のレクサスで、幅が違う程度で基本設計は同じシャーシ。TNGAという名のコストダウンです。

A~Fの車体カテゴリ・セグメントの例

車体共用コンセプトの極端な例を挙げます。

B~Dセグメントは、コンパクト車体用として、車体(中)が割り当てられているとします。

| セグメント | プラットフォーム |

|---|---|

| A | 車体(小プラットフォーム) |

| B | 車体(中プラットフォーム) |

| C | |

| D | |

| E | 車体(大プラットフォーム) |

| F |

- Bセグメントのメリデメ:Dセグメント用の上級モデルとは数百万の価格差があるため、頑丈な作り。結果、重く過剰スペック

- Dセグメントのメリデメ:コンパクトモデルと車体が共通で損した気分になる。性能は大丈夫なのかと心配になる

欧州車では、ダウンサイジングターボのエンジンが主流となり、エンジン使いまわし状態です。

上級モデルも直4ターボでパワーとトルクが得られる十分な性能となってしまいました。

車格は明らかに異なりますが、エンジンは共通となると微妙な感覚になります。

車格に見合わない逆転現象が、ユーザーに見えない車両の内部で進んでいることを示しています。

TNGAでトヨタは進んでいるのか

欧州車乗りから見れば、当たり前のように触れるプラットフォームというキーワードです。

- TNGAと命名するまでもなく、コストダウンと共通化は昔から行われていた。

- TNGAのコンセプトは、欧州車のパクリ

- TNGAによるコストダウンは、量産型パーツの絞り込みに過ぎない。

従来は、少量多品種生産により、金の掛かったパーツもあったものが、TNGA化により、コストダウンと部品共通化で無くなったことがポイントです。

TNGAの目指すところ・まとめ

いい言葉が並びますが、結局のところ、部品の共通化によるメーカー側のコストダウンです。

TNGAだけが、プラットフォームや部品、モジュールの共通化を行っているわけではなく、老舗自動車メーカーなら、以前から実施済です。それを命名し宣伝するか否かの違いです。

よって、TNGAのコストパフォーマンスに対して、他メーカーが全く敵わないということではなく、単に生産規模、販売力の違いが有利に働いているだけと判断できます。

共通化が活かされていない実情

国内販売台数が減少した今では、モデル数の削減が実施され、かなり寂しい状況となりました。海外向けモデルをそのまま国内に投入するような、国内軽視の施策が堂々と実施されています。

結果、不人気モデルとなった事例も多いことでしょう。

コストダウンとグローバル化が進み、日本人が好まないデザインの海外モデルがそのまま市販されてしまうという、負のスパイラルが拡大している状況なのです。

本来、プラットフォームや部品の共通化で浮いたコストを日本向け専用モデルの開発に向けるべきでしょう。

TNGAの導入により、20~30%の開発効率向上

下位モデルから上位モデルまでシャーシ部品などの共通化が行われています。

価格的には、上位と下位で大きな差がありますが、内部部品は使いまわしという、なぜか損したり・得したりの気分になるでしょう。

これは、メーカーにとってはメリットですがユーザーにとって価格に転嫁されないため、メリットでも何でもないという事です。