世界のBEV市場で、全くシェアを取れていない日本車です。BEV販売にネガティブなニュースが流れると、メディアは一斉に「EVオワコン」「トヨタが正しかった」という論調となりました。これは正しいのでしょうか。独自の分析、洞察の内容を解説します。

結局トヨタが正しかった? EUがエンジン車禁止を断念

結局トヨタが正しかった? EUが35年までのエンジン車禁止を断念、電気料金の高騰も背景

あの鼻息の荒さはどこへ行ったのか。2035年までに内燃機関(エンジン)車の新車販売を事実上禁止するとしていた欧州連合(EU)が、条件付きで販売を容認すると方針転換した。電気自動車(EV)一辺倒に慎重だったトヨタ自動車の見解が的を射ていたことになる。

上記の記事は、「条件付きで販売」の意図を正しく捉えていません。

まるで内燃エンジンは、従来通り全て販売できるような内容ですが、完全な誤りです。

報道にミスリードがあった

2023/3/26朝刊各紙が「エンジン搭載の新車販売、EU、35年以降も容認、方針を転換」などと報じていた。

それによると、欧州委員会では2021年7月、乗用車や小型商用車の新車によるCO2排出量を35年までにゼロにする規制案を発表。ハイブリッド車(HV)を含むガソリン車の販売を事実上禁止し、電気自動車(EV)や燃料電池車への移行を促す内容で、欧州議会も22年10月にEU加盟国と合意した。ところが、自動車が基幹産業のドイツが今年2月、イーフューエルを使用する車両は認めるべきだと主張。イタリアなど他の加盟国の一部も同調したという。

イーフューエルは燃焼時にCO2を排出するが、工場などから出るCO2を原料とするため環境負荷が低く、脱炭素につながる燃料として期待されている。温暖化ガス排出をゼロとみなす合成燃料の利用に限り販売を認めるのは、ドイツの反発を受け入れた格好だが、合成燃料はガソリンの2~5倍と高額で、船舶・航空のほか、高級スポーツカーなど限定的な利用にとどまる公算が大きい。

この報道には、いくつか大きな誤解、誤認識を生む点が含まれていました。

その結果、「EVはオワコン」「EVバブル崩壊」「トヨタハイブリッドの勝利」「トヨタは正しかった」などというユーザーコメントが溢れたのです。

その誤認識の点について、次項で解説します。

欧州連合(EU)理事会で法案が採択

2022年の段階で2035年規制の方向感は、草案として承認されていました。

欧州委員会の提案レベルに留まっていません。以下、正式に採択されています。

結果、正式に欧州連合(EU)理事会で法案が採択されています。

https://www.jetro.go.jp/biznews/2023/03/dfc15aebfc43c694.html

採択された内容

乗用車および小型商用車の新車の二酸化炭素排出性能基準をより厳しく設定する規則を採択した。この新規則は、運輸部門において排出量が最も多い道路輸送からの排出を削減することを目的としており、自動車業界におけるイノベーションの継続を確保しつつ、同業界がゼロエミッションモビリティに移行するための適切な後押しとなるものである。

新しいルールでは、以下の目標が設定される。

- 2030年~2034年にかけて、新たに販売される乗用車の排出量を2021年比で55%、小型商用車の排出量を50%削減する

- 2035年以降、新車および小型商用車の新車の排出量を100%削減する

2025年から2029年末まで、ゼロ・低排出車(ZLEV)に対する規制上のインセンティブ制度が導入される予定。この制度の一環として、自動車メーカーがゼロ・低排出車の販売で一定の基準を満たした場合、より緩い排出削減目標を与えられるという「報い」を得ることができる。同基準値は、乗用車で25%、小型商用車で17%に設定される。

同規則には、合成燃料(e-fuel)に関する言及があり、欧州委員会はステークホルダーとの協議の後、EU法に準拠し、車両群の基準の範囲外であり、かつ気候中立を2050年に達成するというEUの目標に適合する、二酸化炭素中立燃料のみで走行する車両の登録に関する提案を行う予定。

欧州委員会の発言に対する誤った解釈

環境担当として欧州の自動車規制も統括する欧州委員会のティメルマンス上級副委員長の発言に異を唱えているようです。

1. 多くの自動車メーカーは2035年より前に排出ガスフリーになる

指摘の記事では「Fit for 55」規制の内容が全て欠落しているため、論点がFCEVやら資源といった違う観点の話になってしまっているようです。

Fit for 55の規制により、2030年までに2021年規制の50%、2035年までに100%という厳しい規制を達成する必要があります。

この規制を達成するために、市販車の総量規制値として、かなりの台数をEVを主とし、PHVでも稼ぐ必要があります。結果的にPHEVとEV化の促進が加速します。

バッテリーEVに抵抗感を示す層も、富裕層であれば、PHEVは購入可能です。セカンドカーであればBEVからシェア拡大が進むでしょう。

電池生産は、今後もコストダウンと供給過剰や供給減少が相互に訪れるだけでなく、それぞれの地域での現地生産化も進んでいくのです。

2. e-FUELには経済的観点から全く意味がない

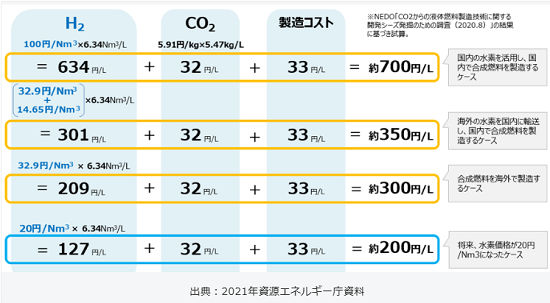

e-fuelは製造過程で大量の水素を用います。水素製造には大量の電力消費が欠かせません。

e-fuelの製造コストは、下記の通りであり、富裕層・超高級車向けの燃料であることが、ご理解いただけるでしょう。(内燃エンジン車延命のための救世主ではありません)

大量の電力を水素製造に回すぐらいなら、そのままBEVで利用する方が効率が良いと誰もが考えます。よって、水素を生産するなら、FCEVが優先され、e-fuelは、確実に二の次となります。

念のため製造過程でもCO2を排出しない仕様のみ認める、というのが欧州委員会のスタンスです。

- e-fuelを内燃エンジン車で燃やせば、結局CO2が排出されることに変わりない

- e-fuelを製造するための電力は、再生可能エネルギーのみを利用

- 大気中のCO2のみを収集する(欧州規制は、工場排出分は除外)

- 大量の電気を用いて製造した水素をベースに、e-fuel燃料を製造する

- 結果、製造コストは、ガソリンの数倍以上となり、販売価格に転嫁される

3. e-FUELを使う内燃機関は欧州で作られることはない

この指摘は全くの誤りです。必要なのは大量の電力ですから、再生可能エネルギーを用いて、どの地域でも製造可能となるでしょう。当然、欧州でも作ることは可能です。

4. e-FUELはCO2の削減に全く貢献しない

製造時にCO2を吸収するため、プラスマイナスゼロになるので、e-Fuelは夢の燃料であるかのように語る論調もあります。しかし、内燃エンジン車で燃やせば、従来のようにCO2を排出することに変わりません。

これも「Fit for 55」規制を考慮すらしていないため、このような誤った記事になります。

e-fuelという抜け道が出来ただけで、CO2の出力を極力減らすという方向に変わりありません。

「二酸化炭素が増加を招かない。」から問題ないわけなく「内燃エンジンの温存そのものが問題」なのです。CO2を大量に排出する内燃車やHEVは、CAFE規制で淘汰される流れに変わりありません。

5. ハイブリッドの2035年以降販売禁止はEU全体の決定事項

欧州域内のルノー社がストロングハイブリッド車を発売し、欧州各社もマイルドハイブリッド車を発売してます。そのため、欧州メーカーが開発したハイブリッド車が売れなくするようなことを自らの規制で狭めることはないという論調もあります。

これも「Fit for 55」規制という根幹を認識していないため、このような誤った記事になります。

2030年の段階で、HEVは規制クリアが難しい数値になります。

ルノーHEVは、その時期まで時間稼ぎの車に過ぎません。ルノー自体、その規制を理解した上での過渡期の製品に過ぎません。

すでにルノー車は、EV/PHEVでも欧州市場で上位の販売成績を残しています。

よって、ルノーにとって、HEV車が生産中止になろうが、それはロードマップとして確定事項に過ぎません。

HEVが規制から除外される流れは、当たり前の流れであり、ルノーとしてはPHEVを併用しつつ、ストロングHEVも生産できたという事です。

ストロングHEVは、日本車だけの技術でもなく、欧州メーカーでも「日産や三菱の力を借りず」に自力生産できる結果です。このシステムは、日産や三菱ベースではなく、ルノー独自のものです。

6. タイヤやブレーキパッドから出る公害についての規制を行いたい

ブレーキダストは車重の重いBEV車に不利とする論調があります。よって、BEV車に不利なブレーキダスト規制は本末転倒だとする話です。

しかし、回生ブレーキの強いBEV車ならブレーキバッドは、内燃車よりもブレーキパッドが減りが少ないのです。BEV禁止という観点で論じる意味はありません。

環境問題として、タイヤやブレーキにメスをいれたのは悪いことではないでしょう。

車両重量が重いのは、BEVだけでなく、重量級SUVも重い車種は多いでしょう。

HEVオワコンの理由

CO2削減規制(CAFE規制)として、ハイブリッド車(HEV)は、蚊帳の外です。

生産過程も含めた「CO2の総量削減に効果があり」という論調は、もう世界的に10年以上前から蚊帳の外です。

世界のロビー活動において、「CO2総量規制の観点でHEVが有効」との意見は、とっくに捨てられた意見(オワコン)なのです。

ガソリン車オワコンの規定ルール

- Fit for 55規制により、2030年のCO2規制値をHEVでの目標達成は非常に厳しい状況

- CAFE規制、ZEV規制上、今後の数値強化でHEVでの目標達成は非常に厳しい状況

- 他メーカーのPHEV/EV化も待ったなしであり、国内もEV化の流れが加速する

- 家庭用充電器が普及し、PHEV/EVが当たり前になるとHEVは売れなくなる

- HEVがあれば、競争力のあるEVが販売できるとする妄想通りにはならなかった。

- トヨタbZ4X(BEV)の売り上げは、芳しくない状況にある。

HEV最優先で掲げた方針は、EV出遅れに繋がり、その弊害が誰の目にも明らかになっている。

HEV延命のため、本末転倒のオワコン施策

全方位戦略、マルチパスウェイという名のBEV軽視

FCVを未来の救世主に据えたのが後の祭り

全固体電池は救世主ではない

e-fuelが救世主でもない

欧州や中国の陰謀説でもない

HEVが爆売れ、トヨタ最高益だけど

世界のCO2規制強化は、今後、一層加速していきます。これは、決定事項です。

欧州製PHEV、MHEV車が続々登場

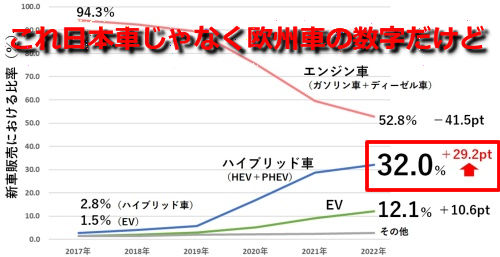

日本では、ディーゼルゲート事件でBEVシフトが進んだという「おなじみの勝利宣言」を語る日本メディアが多いのですが、実態は異なります。

2010年以降、日本車よりも遥かに先行してダウンサイジングターボによる、小排気量化を進めます。

- 当時、ガソリン車の小排気量ターボ車、およびPHEV車のラインナップは、日本車を完全に凌駕

- 当時のプリウスは高速で使い物にならない遅さで、欧州勢は日本製HVを見切った

- トヨタとBMWの提携で、トヨタ製HVはBMWにおいて不要だった(むしろ、供与を受けたのはスープラ側だった)

- 欧州規制に対応すべく、48Vマイルドハイブリッド車が続々登場。(日本車のハイブリッド車が増えたのではなく、欧州車メインで稼いだ数字が32%です:ここが重要)

引用:2023/日経クロステック

引用:2023/日経クロステック

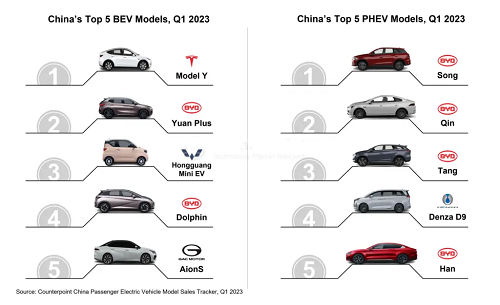

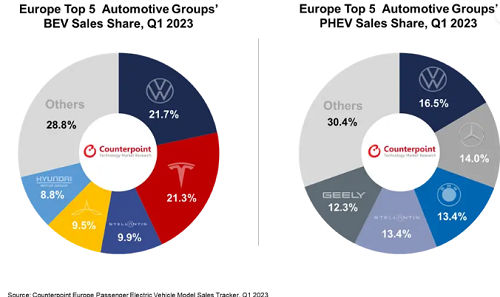

欧州・中国市場でPHEVシェアを取れない日本車

- ハイブリッド車は、この先のCO2規制強化の数値を乗り越えられません。

- 欧州トヨタは、プリウスPHEV車のみ投入

- 中国市場でのPHEVシェアトップはBYD

- 欧州市場でもPHEV車のシェアトップは欧州車

BEVで日本車がシェアを取れないのは諦めるとして、内燃車のPHEVで日本車が入らない中国市場のオワコンっぷりです。

BEVで日本車がシェアを取れないのは諦めるとして、内燃車のPHEVで日本車が入らない中国市場のオワコンっぷりです。

最高益は、風前の灯火

規制強化が始まった欧州などでは、ハイブリッド車がギリギリ数値をクリアしているに過ぎません。まもなく、数値をクリアできなくなることは、前述の通りです。

また、日本や途上国など、規制の緩い国においては、まだ活躍の場が残されています。

ただし、これは「風前の灯火=最高益」に過ぎません。

2023/24年のVWの生産縮小、ノルウェーでトヨタ製EVが一位

VWのBEV縮小のニュースを捉え、ここぞとばかりに、BEVオワコンと盛り上がったりしますが、VWのBEV販売台数に及ばない日本メーカーが勝利宣言する場面ではありません。ノルウェーでbZ4Xが売れたニュースは、継続的なものではありませんでした。

2024年のドイツでEV補助金中止

コロナ財源の使い道が違憲と判断され、中止となりました。しかし、政策としてのEVシフトを止めておらず、欧州全体の規制強化が緩くなったわけではありません。

ドイツ事情をEVオワコンに結びつけるのは日本メディアの特徴でしょう。

2030年の全車EV化を中止のベンツ、他欧州勢

このニュースに対しても、毎度おなじみ「トヨタ勝利」の文字が踊りますが実態は全く異なります。

前倒しのEVを「やや先送りするだけ」です。日本製ハイブリッド車が完全有利なように、HEV規制を緩めるニュースでは一切ありません。すでに欧州市場向けの日本車はPHEVが主力であるように、従来型HEVお呼びでない規制強化が実施されているのです。

少なくとも「EVオワコン」「EVバブル崩壊」のセリフは、ライバル並みのBEV台数が売れるようになってから言うべきです。PHEV車ですら、欧州勢の足元にも及ばない日本車です。

欧州市場で、BEV日本車が売れていないのは諦めるとして、日本製PHEVがランキングにも入れないオワコンっぷりなのです。

欧州市場で、BEV日本車が売れていないのは諦めるとして、日本製PHEVがランキングにも入れないオワコンっぷりなのです。

BEV先進国では、BEVシェアが伸びていることは言うまでも有りません。

BEVにネガティブなニュースが流れようが、BEVオワコンとは程遠いのです。

BEVとPHEVでシェアが取れていない日本メーカーがオワコンであること見て見ぬふりする日本メディアですが、それを隠し通すことも厳しいのです。

世界の規制事情を語らない日本メディア

ハイブリッド勝利に浮かれる日本

- 価格が安く、燃費や品質も良いトヨタ製ハイブリッド車が売れるだけでなく、日本の自動車メーカーが好決算となった2024年です。

- コロナによる部品不足やサプライチェーンの混乱が収束し、需要に追いつかなかった生産が軌道に乗り始めました。

- そして、需要と供給の関係が落ち着き始めた2024年です。

円安効果の好決算

円安効果は、輸出がメインの日本自動車産業に莫大な利益をもたらしました。

- まだまだ、ハイブリッドの方が売れる

- EVでなく内燃車が勝利

という発言が見られる要因でしょう。

オワコンは、EVでなくトヨタHEVだった:まとめ

2035年規制は、欧州委員会の案が、欧州連合(EU)理事会で法案が採択されてしまいました。

2030年~2034年にかけて、新たに販売される乗用車の排出量を2021年比で55%を削減する必要があるのです。2030年以降、HEV自体で規制値をクリアすることが出来ないのです。

2030年の内燃延長はメーカー自主目標を撤回しただけ

欧州メーカー勢は、日本勢と比べて、いち早くBEVとICEの量産体制が整いました。それを見て見ぬふりの日本メディアです。

テスラや中国勢は、その遥か先を進んでいるわけですから、欧州勢の投資が無駄になるわけでもありません。現状、CO2規制の根幹が廃止されたわけでもないのです。

欧州製48Vのハイブリッド車でCO2の規制値を自力でクリアしつつ、PHEV/BEVの促進を進める欧州勢です。

Fit for 55は「純内燃とHEVをオワコン化させる」規制

欧州委員会の最終目的は、全車EV化が到達点です。

e-fuel認可により、内燃エンジン車オールOKという流れでは有りません。

Fit for 55規定により、純内燃エンジン車とHEVの新車販売は、非常に厳しい流れです。

ガソリンスタンド自体が減少していく

2030年のCO2規制により、内燃車やHEVへのCO2規制が大幅に強化されます。

2020年車の性能では、規制値をクリアすることが完全にできなくなります。

その結果、新車販売からプラグイン車が主流になり、ガソリンスタンドの利用率減少が加速していきます。不採算店からのガソリンスタンドの淘汰が加速します。

e-fuel用に新しいタンクを地中に埋め込み、ガソリンとは別の新燃料を販売するための設備投資どころの話ではなくなってしまうのです。

e-fuel認可は制限事項だらけ

変更点として、2035年以降のe-fuelが認められた形にはなりましたが、制限事項付きです。

制限事項には、沢山の制約が設けられる予定であり、欧州委員会は、e-fuelを認めたくないのが本音です。これからもこの制限事項が強化されることは容易に想像できます。

COP24(国連気候変動枠組条約第 24 回締約国会議)でもその結果は何ら変わっていません。

欧州連合(EU)理事会で法案が採択されており、ちゃぶ台返しは容易ではありません。

次のゴールポストは何処か

少なくとも日本メディアが想定する様な、日本勝利のゴールポスト変更にはなりません。

直近の2025年規制の動向を注視する必要がありそうです。

コメント