査定君

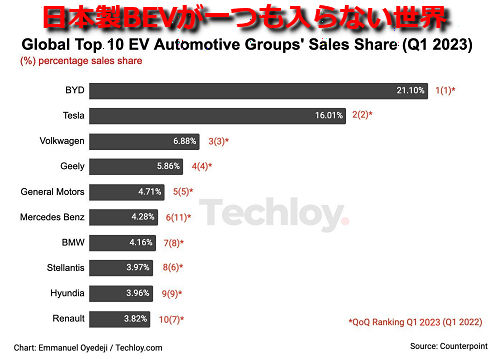

時代の流れはBEV一択。CO2の排出量が少ないからというハイブリッド車の優位性を語れた時代は、すでに終っているのです。

いまだに優位性を語るメディアについて、独自の分析、洞察の内容を解説します。

CO2排出量の現実

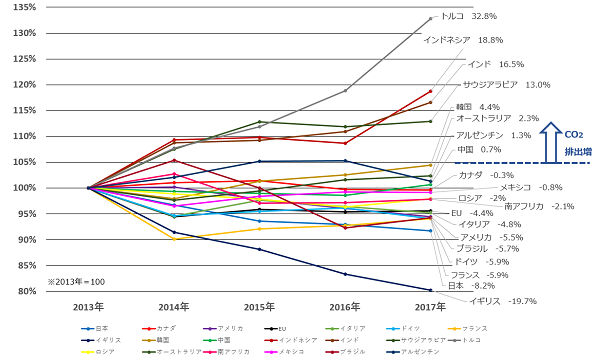

(出典)IEA「CO2 EMISSIONS FROM FUEL COMBUSTION」2019 EDITION:経済産業省作成

(出典)IEA「CO2 EMISSIONS FROM FUEL COMBUSTION」2019 EDITION:経済産業省作成

イギリスはCO2削減の優等生

このグラフで言えば、イギリスに次いで日本は第二位です。

イギリスで日本製ハイブリッド車が貢献しているわけではありません。

イギリスの産業政策、特に石炭の削減効果が大きいのです。

EU各国も日本に次ぐ削減実績

EUでも化石燃料を削減している効果が、徐々に出てきているでしょう。

自動車においてもディーゼルやガソリンのダウンサイジングターボ化が日本よりも早く進んでおり、日本よりも平均速度域の高いEUでも削減効果が出ているでしょう。

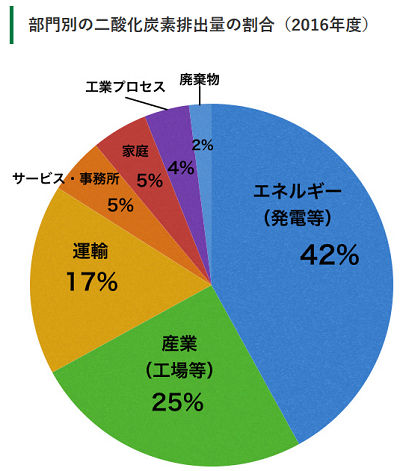

ただし、乗用車の削減効果は微々たるもの

産業別のCO2割合を示したものですが、運輸部門よりもエネルギー(発電)部分が大きな割合を占めている事がわかります。

この部分は、イギリスを例に挙げるまでもなく、石炭発電を代替エネルギーに変えていくことで大きく減っているのでしょう。

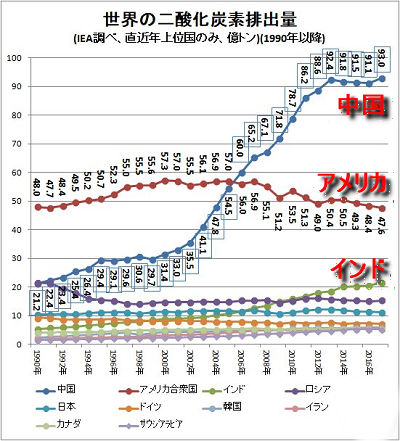

排出量トップの中国がBEV一択

CO2排出量トップは、言うまでも無く中国です。

CO2排出量トップは、言うまでも無く中国です。

安価な労働力を求めて、世界の工場が集中した結果、CO2排出量もうなぎ上りとなりました。

中国では、スモッグのニュースが連日報道されていたのは記憶に新しいことでしょう。製造業向けの発電や暖房用の石炭利用が原因であることは明白です。(輸送部門よりも製造業の改善が急務)

2000年以降の伸びが原因であるとすれば、排ガス規制も一定の基準を満たしたものと言えます。

中国市場では、純内燃車をハイブリッド車に変える効果など微々たるものであり、日本側の主張など世界的に受け入れられないガラパゴス理論と言えます。

コメント