マツダのラージ、高級化は失敗なのか?プレミアム戦略を推進するためのCX-60からCX-90の「FRと直6エンジンのラージモデル群」です。メインは3.3L直6ディーゼルスカイアクティブDです。世の中ダウンサイジングが進む中で「直6は中止すべき」の声が多く聞かれます。具体的な理由を解説しましょう。

マツダ直6中止が妥当か

上級モデルのプラットフォームをFFからFRベースへ

欧州FRベースモデルと同様に、中型車や大型車はFRベースのシャーシを用いる戦略です。この点では、FRベースとしたラージ戦略は、誤っていないと言えます。ただし、世界市場でFR駆動のセダンやクーペを指名買いするユーザーは、メルセデスやBMW、レクサスなどの高級車ブランドに限られます。

ただし、FRベースの4WD(AWD駆動)のモデル(CX-xx)が主力となりますので、この点ではブランドイメージの向上に寄与するでしょう。

また、マツダ6以上のモデルがFFからFRになることで、直4ベースモデルの価格アップが無い場合は、走行性能のフィーリング向上にも寄与します。

FRを求めているのはロータリーファン層のみ

RX-7/8(FR)と共にロータリーエンジンが完全に市場から消えた今、マツダにFRを求めているのは一部のマニアです。日産のフェアレディZやトヨタスープラなど、世界的にも知名度や歴史がある車ならともかく、大衆車マツダが参入すべき領域ではないのです。まだ、マツダには直4の2.5Lターボが存在し、スカイアクティブXの低スペックからすると、コストパフォーマンス的にも売れ線が直4ターボとなることは明白です。特にFF主体のマツダに対して、FRを求めているのはロードスターのみの限られたスポーツカーのジャンルです。高級車のニッチマーケットにマツダが入り込む余地は全く無く、無謀な戦略なのです。

RX-7/8(FR)と共にロータリーエンジンが完全に市場から消えた今、マツダにFRを求めているのは一部のマニアです。日産のフェアレディZやトヨタスープラなど、世界的にも知名度や歴史がある車ならともかく、大衆車マツダが参入すべき領域ではないのです。まだ、マツダには直4の2.5Lターボが存在し、スカイアクティブXの低スペックからすると、コストパフォーマンス的にも売れ線が直4ターボとなることは明白です。特にFF主体のマツダに対して、FRを求めているのはロードスターのみの限られたスポーツカーのジャンルです。高級車のニッチマーケットにマツダが入り込む余地は全く無く、無謀な戦略なのです。

市場要求は直6不要を望む声が圧倒的だが

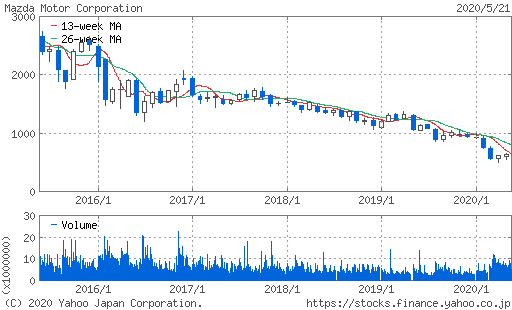

「直6不要」「失敗」「中止が妥当」の声は届かず、投資家向けの資料通りに市販という流れとなりました。30万基とも予想されるエンジン生産台数を売るだけのマツダ製6気筒市場が全世界にあるとは考えられず、スモール用の直4の2.5ターボで十分という結果は見えています。2015年からの株価下落傾向に拍車が掛かる事が予想されます。

国内向けCX-60の月販販売は一千台を切っており、残り29万基の市場は北米にも存在しません。

直6エンジンのスペック

現在のマツダには、スモール用の2.5リットル直列4気筒ガソリンターボエンジンは、最大出力250hp、最大トルク44.2kgmのエンジンがあります。国内外のトレンドとして、直6やV6の3.0L・NAのダウンサイジングとして、直4ターボにダウンサイズする流れとなっています。他社では1.5Lや2.0Lターボですが、マツダは2.5Lターボですから、パワー・トルクで競合する6気筒や3.0Lの排気量は不要なのです。

4気筒モデル(CX-30)を6気筒化した想定スペックは下記の通り

| Skyactiv | 6気筒3.0Lスペック |

|---|---|

| 3.0 G | 234ps/30.5kgm |

| 3.0 D | 195ps/41.3kgm |

| 3.0 X | 285ps/36.8kgm |

上記はSpilit1.1の190ps版の2リッター4気筒エンジンを3リッター換算したものです。

2.5Lターボ並みの馬力と2.5ターボに劣るXのトルクです。エンジンが滑らかになろうが、北米ユーザーの望むものはビッグトルクです。8AT搭載ですから、従来のようにエンジンを回して加速する必要性はなく、6気筒の滑らかさなど、日常用途では宝の持ち腐れとなり、メーカーの自己満足とも言える6気筒をマツダユーザーが求めておらず、売れる気が全くしない内容となります。

高級化の失敗と戦略の失敗

新型CX-60~90やMAZDA6に6気筒という高級化、プレミアム化が売り上げに貢献する声や望む声も少なからずあるでしょう。しかし、これらの販売台数がニッチマーケットとして限られ、マツダ利益に貢献しないことは、誰の目にも明らかです。世界的に高級FR車が縮小傾向な事は言うまでもありません。

MAZDA3/CX-30/MX-30の販売的苦戦が報じられています。資源の限られたマツダは、売れない原因を正すことが先なのです。

直列6気筒エンジンを世界が求めているのか?

米国市場を見れば、従来のアメリカンV8に加えて、従来のNAエンジンの排気量を小型化したダウンサイジングターボ化が進んでいます。よって、米国市場が望んでいるのは小排気量ターボエンジンと言えます。

マツダの愚策はスカイアクティブGというNAエンジンが、未だに主役である点に尽きます。

欧州車の直列エンジンの設計思想は合理的であり、3気筒、4気筒、6気筒と気筒数の増加が容易であり、マツダの設計思想もこの流れに沿っています。

4気筒エンジンがメインとなり、6気筒はオマケで開発できることになり、ネット上にあるように「今時、直6エンジンのみを開発した」という発想は誤りです。メインはあくまで直列4気筒です。

ただし、スカイアクティブGがベースエンジンとなれば、「今時、NAエンジンを開発するのか」という点で、「世界的に6気筒NAエンジンを求めていない」という結論になります。

価格は、マツダブランドですから、同じ6気筒といえども欧州車より安価な設定となる事は言うまでも無く、現在の2.5Tに上乗せした価格帯であれば、欧州高級車のワンランク下の価格帯となります。

「北米では、6気筒」という戦略のようですが、実態としてユーザーは、BMWやメルセデスの上位モデルとしての(直6ターボ)を除き、指名買いユーザーなど過去の話です。まして、スカイアクティブGのような、低パワーNAエンジンは全くお呼びでない状態です。多段ATと2リッター以下のダウンサイジングターボの流れです。マツダは「ライトサイジングターボ」と呼ばれ、低速域のフラットトルク化が未達であり、一般的な直噴ガソリンターボレベルに達していないことも問題です。メルセデスのEクラスまでもが1.5リッター直4をラインナップしている時点で、2リッター以下のターボ車すらない時点で、時代遅れもいい所です。

スカイアクティブGの直6版を出す愚策

すでに欧州では、NAエンジンは、ほぼ駆逐されました。今回、ラージのスカイアクティブGエンジンを市販すること自体、世界から10年遅れていると言えます。

縦置直列6気筒エンジンは、縦置4気筒の延長線上の産物であり、スカイアクティブXも量を売るもモデルでもありません。この点を非難しても無意味です。

今回、直6版での失敗点は、いまだにスカイアクティブGを最新エンジンに乗せてしまうことに尽きます。4気筒も6気筒も量販モデルは、スカイアクティブGとなるでしょう。

もはや、NAエンジンのスカイアクティブGが、巷の失敗認定Xを作る母体になったと言えるのです。各社ダウンサイジングのエンジンに向かう中で、今さらNAエンジンを主役に据える戦略に未来はありません。

パワーユニットで、マツダは市場から10年遅れ、欧州Cafe規制を超えられず、ダウンサイジングターボを否定し、ストロングハイブリッドを否定し、電動化よりも内燃エンジンで出遅れたと言えます。スカイG/D/X技術を神格化した担当と支持者による暴走は、マツダ社内のあるべき流れにより、終わりを告げようとしています。これにより、命運は切り開かれると期待しています。

ダウンサイジングターボと逆行する大排気量化

現在、NAエンジンは淘汰され、ダウンサイジングターボは、エンジンの気筒数と排気量に関係なく削減し、直噴ターボで低速トルクを補う方式です。すでに、メルセデス、BMWのプレミアムブランドでも気筒数、排気量に関係なく、ダウンサイジングターボ化が進んでいます。

プレミアムブランドでは、直4ターボや直6ターボで300ps超、V8ターボで350ps超のダウンサイジングターボもラインナップしています。いまさら、直6エンジンのアクティブXを搭載しても、スペック的にも価格的にも市場の要求を満たさないことは一目瞭然なのです。

直6ディーゼルの市場は衰退の一途

モアパワーを求めるユーザーに対しては、3.0Lの6気筒ディーゼルが、その要求に応えるものとなるでしょう。しかし、6気筒ディーゼルを求める高級市場のパイは非常に小さいです。振動面で多気筒化が有効であるものの、ディーゼルエンジン音は改善しません。世界市場には、すでに高性能な6気筒ディーゼルの欧州ブランドが存在し、マツダ車が入り込む余地はありません。

ディーゼルユーザーの求めるものは、経済性と圧倒的なトルク感であり、6気筒エンジンではないのです。プレミアムなディーゼル車が欲しければ欧州車を購入します。

欧州車のモノマネ・プレミアム戦略の失敗

コンセプトとして、「プレミアム」「BMW、アウディ」が良く登場するようです。そのブランドイメージとして、FRや直6がありますが、すでにBMWもエントリーモデルではFF化を推進しています。

欧州事情を見れば、ディーゼルも縮小傾向なのは言うまでもありません。

ダウンサイジングターボ化も完全に完了し、V8ーNAエンジンは、直6ターボや直4ターボが代役となっています。すでにSクラスや7シリーズでも直4エンジンを搭載する現状をふまえ、今更、直6モデルを出すことに何の意味があるのでしょうか。

8速AT化もトルコンレス採用は痛恨のミス

FRと6気筒モデルには、プレミアムな8速ATの搭載が必須です。マツダには現時点、6ATのみであるため、その分のコストアップが避けられません。滑らかな加速フィールに8ATは欠かせません。多段ATはレシオカバレッジが目的ではなく、滑らかな変速にあります。

トルコンレスATは、安価なモデル用であり、メルセデスもBMWも大型車はトルコンATを採用しています。大型車向けにトルコンレスATを採用するメーカーは限られ、世界の流れ(特に北米市場)を無視したマーケティングが裏目に出そうです。トルコンレスATの欠点は、低速時のギクシャク感が高級車に相応しくないと嫌われており、特に渋滞の多い地域ではクラッチ起因のトラブルが発生します。

コストの関係性

- ターボ < 2気筒(500cc x 2)

従来のBMWで言えば、320i、325i、330iは、直6NAエンジンを排気量毎に3種類を用意していたものが、現在では2.0L直4ターボの1種類に統一し、ターボ設定を変化させているだけです。よって、ダウンサイジング化により、かなりのコストダウンが進んでいることは言うまでもありません。

気筒数、排気量削減により、エンジン重量も軽く部品点数も減ります。

ターボの補器類アップは2.0L直4NAに比べればコストアップにはなるものの、3.0L直6NAとは比べるまでもありません。畑村博士なら、技術的なコストは明確にわかりそうなものですが。また、BMWも各グレードの各排気量でダウンサイジング化されましたが、当然価格はアップしていません。

エンジンの「ダウンサイジング化とは、ターボ追加によるコストアップよりも、排気量と気筒数ダウンにより、コストダウンされるが正しい」のです。

同じ直6同士で比較して、ターボ過給のメルセデス、BMWに勝てないと考えるのではなく、マツダの直6は2.0L直4ターボの対抗なのだ。博士が言う

「4気筒ダウンサイジングターボの市場に殴り込む6気筒」

逆の発想なのだ。そう考えれば合点が行く。

マツダとBMWでは、価格的にライバル関係ではありませんので、他の日本車同様、低価格6気筒でBMWにアピールする構図は昔と変わらないです。

しかし、欧米プレミアム車が普通に4気筒ターボと多段ATを積む時代であり、マツダのアクティブXは価格が高く、商品力としてアピールポイントは全くありません。殴り込みの土俵にも立てておらず、逆の発想でもありません。

マツダラージと高級化路線の行方まとめ

- スカイアクティブXが売れない

- マツダ3の価格設定が高い

- 陳腐なEV車MX-30のスペック

- スバルとは比べるまでもないマツダの状況

- ロータリー・レンジエクステンダーという最大の愚策

- CAFE規制とマツダ罰金

- マツダ全体で値引きしない強気戦略によるユーザー離れ

- どれも見た目が同じ金太郎飴の魂動デザイン(飽きによるユーザー離れ)

- 全てのエンジンで価格性能比で見劣りする(技術オタクも呆れるスペック)

- 内装・外観でプレミアムブランド気取り(従来ユーザー切捨て)

- HV、PHV、EVの出遅れ(Skyactiv傾注の愚策)

- 北米・中国市場での販売減(プレミアム戦略の失策)

- 多段ATの出遅れ

- レシプロエンジン延命に対する多大な過信(Skyactiv傾注の愚策)

- 日本で主力のCVTを採用せず、6ATで10年の愚策

- マツダの2%戦略(現時点1.5%にシェア激減の実態)

ここ数年、プレミアム化の推進されていますが、これは正しいのでしょうか?

現状、バブル期のユーノス、オートザム、マツダコスモといったバブリーな無理・無駄・失敗をイメージする方も多い事でしょう。

また、マツダの2%戦略は、ニッチマーケットを狙った戦略として聞こえは良いのですが、実際の売れ行き不振を隠蔽し、自己防衛のためのセリフでもあるのです。

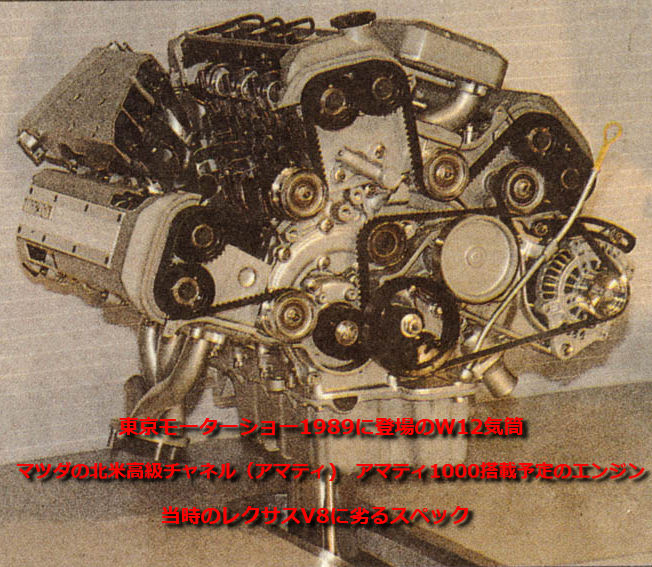

マツダ アマティ(amati)の黒歴史は、繰り返されるのか

ユーノス (Eunos) とは、1989年から1996年まで存在したマツダの自動車ブランドで、マツダの上級車種を展開するディーラーチャネルでした。そして、北米向けの高級ブランド(トヨタでいうレクサス)として、マツダは「アマティ」 (Amati)と呼ばれるプレミアムブランドの展開を計画していたのです。欧州向けとしてはXEDOS(クセドス)というブランド名展開を考えていたようです。

ユーノス (Eunos) とは、1989年から1996年まで存在したマツダの自動車ブランドで、マツダの上級車種を展開するディーラーチャネルでした。そして、北米向けの高級ブランド(トヨタでいうレクサス)として、マツダは「アマティ」 (Amati)と呼ばれるプレミアムブランドの展開を計画していたのです。欧州向けとしてはXEDOS(クセドス)というブランド名展開を考えていたようです。

アマティの頂点モデルとなるのが、アマティ1000です。アマティ計画としては、1992年10月に米国第2の販売網「アマティ」の設立中止を決定。マツダは「アマティ」という汚点をマツダ史から葬り去ること無く公開していますが、詳細は不明のままです。

アマティ1000のスペック

- 駆動形式:FR

- エンジン型式:W12、3981cc、トルク34kgm、パワー不明

- ボディサイズ:全長5140mm、全幅1870mm、全高1400mm

このW12エンジンは、4気筒 x 3列のW型にした特殊形状でした。

性能よりも、W12気筒の話題性、プレミアム感が優先されているようです。

参考までに初代レクサスLS400のスペックです。

- エンジン:V型8気筒DOHC

- 最高出力:191kW[260PS]/5,400rpm

- 最大トルク:353Nm[36.0kgm]/4,600rpm

1989年にデビューしたLS400にも劣るものだったようです。

バブル期、マツダ店に加え、ユーノス店、アンフィニ店、オートザム店、オートラマ店という合計5つの販売チャネルでバブルの絶頂だったマツダは、バブル崩壊後もチャネル統一に時間がかかりました。三菱のプラウディアのような役員専用車でなく、北米で高級車チャネルとして成立すると考えた当時のアマティ・ブランドおよびアマティ1000は、全て廃案となりました。現在のラージ戦略は、当時のアマティ戦略をイメージさせます。マツダの企業内には、当時の亡霊復活を封印する力は残っていないのでしょうか。

マツダ賛美記事によるマイナス影響

ネット上でも集客力のあるサイトへ、ジャーナリスト高評価記事が掲載されてしまうため、マツダファン以外からは「賛美記事」と声が高まる結果となっています。ファンを獲得するどころか、自動車に詳しい方にとっては逆効果の恐れが高いです。

今さら、スカイアクティブGの6気筒など全く無意味

スカイアクティブGは、NAエンジンであり、仮に3.0Lの6気筒モデルを登場させた場合、4気筒の2.5Tとパワーが逆転し、全く意味がありません。もはや、高いだけの低パワー6気筒が、4気筒ターボに駆逐されたダウンサイジングターボの歴史を振り返れば、このような愚策は有り得ません。

マツダファンの価値観と一般の自動車ユーザーのギャップ

- NAエンジンは最高だ

- フルハイブリッドや小排気量ターボは不要だ

- CVTよりも6ATが優れているのだ

- 8ATなど無駄であり、6ATが良いのだ

- トーションビームのサスは、マルチリンク以上

- 内燃機関のエンジン開発に主体を置く戦略は正しい

- プレミアム戦略も価値を高めており、成功を収めている

- 24Vマイルドハイブリッドもあり、技術的に劣っていない

- MX-30でEVでも出遅れていない

- ラージ戦略で今後も拡大していく。

- MAZDA3も乗れば良さがわかる。

- トヨタはマツダの技術を欲しがっている

- トヨタに直6エンジンを提供する側だ

- トヨタにロータリー発電機を提供する側だ

- いざとなれば、トヨタが助けてくれる

- 多額の開発費をかけたスカイアクティブXは大成功、ハイブリッドを超えた

- 2021年以降、毎年、発生する欧州罰金はマツダには関係ない。

- MAZDA3のトーションビームサスはマルチリンクを超えた

- 利益の減少は為替(円高)が影響している、健全だ

ネット上、熱心なマツダファン声を集約するとこのような感じになります。

実際のマツダ株価は、一方的な下落傾向

- 販売台数、前年比に比べて減少

- 営業利益率、前年比に比べて減少

- MAZDA3、CX-30という起死回生のニューモデルが不発

- スカイアクティブXが大ゴケ

- 海外で売れず(コスト増)

- 国内外のプレミアム戦略に対して投資家が疑問視

- エンジン主体の戦略に対して投資家が疑問視

- ラージ戦略に対して投資家が疑問視

- スカイアクティブDのリコール多発。信頼性の低下、ユーザー離脱

- 店舗改装、ネーミングの数字化について、ユーザーの理解が得られず

- ニューモデル不発、値上げ、高価格戦略で、旧ユーザーの一斉離脱

- 他メーカーに比べ広告宣伝費率だけが異常に大きいという、イメージ重視戦略

現行モデル、ニューモデルの販売台数減少という結果は、全ての戦略が誤っている結果です。よって、株価下落は当然の結果といえます。

マツダ株価、今後の見通し

2015年の状況局面から、2021までの株価チャートでは、下降一直線です。

株価を本業の自動車視点を語るサイトは少ないのですが、過去数年分の施策がマイナスに作用している結果、売上高は若干増えているものの利益率が下がっています。当然、株価に対してマイナスに働きます。

株価を本業の自動車視点を語るサイトは少ないのですが、過去数年分の施策がマイナスに作用している結果、売上高は若干増えているものの利益率が下がっています。当然、株価に対してマイナスに働きます。

プレミアム戦略を目指すマツダですが、ネット上は「マツダ賛美」の記事があふれています。これら身の丈に合わない戦略が、株主からソッポを向かれていることに気づかない致命的な状況なのです。

2022年以降、円安効果で回復傾向か

130円、140円台の円安効果により、日本からの輸出が多いマツダにとって、利益増となっている要因は、販売増よりも為替要因(円安)が大きいです。

中国市場、欧州市場の低迷、電動化の遅れなど、マイナス要因目白押しの状況を冷静に見る必要があるでしょう。

ラージの新型登場後、ダサイ、失敗との声

ラージと直6は失敗するのか:まとめ

ラージプラットフォームは、従来のFFミドルクラス以上のシャーシを一新したものです。

北米市場など、大型モデルを望む市場もあり、「ラージそのものが無駄とする考えは誤り」です。EVやPHVを見据えた次世代シャーシです。

ラージ用エンジンは、縦置き直4エンジンが主力であり「直6エンンジが無駄とする考えも誤り」です。6気筒エンジンは、4気筒ベースにシリンダーとクランクの2気筒分延長した副産物に過ぎません。このエンジン設計自体が戦略的なダメージを与えることはありません。

過去、安価なV6を生産していたマツダ

過去、V6エンジンの安価なモデルを提供できていたマツダにとって、直6エンジンの製造コストが無駄になるわけではないでしょう。

現在の2.5L直4ターボが250psを発生することを考えれば、今回の3.3L直6ターボが、340psを発生することは妥当でしょう。

ラージの失敗ポイント

- 3.3Lのディーゼルターボとガソリンターボの6気筒というラインナップが、手持ちの2.5L直4エンジンと800ccしか差がなく、コストのムダ

- そもそも、3.3Lと2.5Lではモジュールエンジンコンセプトが何も活用できていない。

- スカイアクティブXを捨てたことが、唯一の明るい光

- トルコンレス8ATという高級車らしくない、AT採用

ただ、マツダ車は、エクステリア、インテリアのデザイン最優先です。エンジンやATなど優先順位はどうでも良いと言えます。

金太郎飴デザインとインテリアでライバル並み

エクステリア、インテリアでは一定の支持を得ており、デザインと質感では高い評価を得ています。ライバルのトレンドを取り込み、一定の水準以上をキープできている点では、デザイン担当者の功績が近年のマツダ業績の全てを支えているとも言えます。

MHVやPHEVでは割高な価格設定であったり、高級車に合わないトルコンレスATが足を引っ張りますが、やっとユーザーが望むターボエンジンが揃いました。(ターボ嫌いな施策で15年も遠回りしてしまいました)

安価なターボSUVモデルを提供する限り、北米市場でも多少のモデル生命を維持できそうです。

日本や欧州向けのラージは、完全に失敗状態ですが、北米向けは「まだ失敗ではない」をまとめとします。