コロナ終息後、自動車メーカーや金融、IT企業でもリモートワーク廃止が話題になりました。製造業は出社が妥当、反対なら辞めれば良いという意見がある一方、時代の潮流に逆行する経営に危機感を抱く意見も多いようです。独自の分析、洞察の内容を解説します。

テレワークとリモートワークの用語解説

テレワークとは、tele(離れた)とwork(働く)を組み合わせた造語、一方のリモートワークとは、remote(遠隔・遠い)とwork(働く)なので、どちらもオフィスから離れた(遠い)場所で働くという意味です。

社長のひと声が発端

社長の一声でリモートワーク中止!? 事実なら前時代的なイメージだが、例えば社内的なアンケートなどが実施され、従業員の意思として中止となったのであれば、その意思は尊重されるべきだ

これは、OBの意見のようですが、危機感が伝わってきますね。

製造業であり、現場主義というのも理解できますが、部門毎の必要性は異なるでしょう。

事実なら前時代的なイメージ

過去から、最新のフィットやステップワゴンに至るまで、屋台骨モデルを売れ行き不振にしてしまった結果は、出社すれば防げたのでしょうか。

これは、コロナやリモートワークの要因ではないでしょう。

後期モデルでのデザイン変更で復活してきた実績を無視し、毎回学習しない間違ったコンセプトやデザインを市販化してしまった根本原因は、社員同士のコミュニケーション不足ではなく、それらを無視した施策の実施ではないでしょうか。

完全一方通行的な社風であれば、出社はコミュニケーションを改善・活性化するものではなく、朝礼での一方通行な発信に過ぎない結果に終わりそうです。

働き方が一変

コロナでテレワークが一時的に浸透

リモートワーク化が進み、メリット・デメリットが見えてきた中で、各職場の状況や必要に応じた出社体制とすれば良いでしょう。原則的に毎日出社など、交通費、光熱費、事務所の維持費など、ムリムダ以外の何物でもありません。

対面でのコミュニケーションが必要場合のみ、出社を強いれば良く、平時フル出社を強いる必要性など、全く無いのです。

少なくともITインフラ整備を率先して進めた企業については、従業員の意識の変化が一定進んでしまいました。

コロナ解除で時代に逆行の動き

新型コロナウイルス感染症のまん延防止等重点措置が2022年3月下旬に解除されました。

移行、テレワークから出社へと回帰する傾向の強まっています。

これは、先進的なIT企業において、100%テレワークが可能なインフラ整備が構築済の企業ですら、時代に逆行した動きを進めるところもあるようです。

出社必須とする理由

- エンゲージメントの低下 →むしろ出社こそ低下 →離職の流れ

- テレワークを行うと迷惑を掛ける →テレビ会議で十分確認可能なのに対面必須を強制

- コミュニケーション不足という名の強制 →出社される方が都合が良い管理職の言い分

実際、交通費負担減、フリーアドレス化、移動時間の削減などで労働時間の効率化・コスト削減に大きく寄与しているのですが、それらは全て吹き飛んだかのようです。

自らの部門では、出社の無駄は、テレワークコスト削減とは無関係であるため、管理職の言い分を押し付ける流れが優先されてしまうようです。

2023年、在宅勤務経験者へのアンケート結果

「リモートワークを継続したい」との回答は、全体の9割です。

出典:アントプロダクション株式会社「コロナ禍の影響とテレワーク事情」2023

当たり前の結果と言えますので、従業員のエンゲージメント向上には、欠かせない中心施策とも言えます。

よって、リモートワーク前提で、コミュニケーション不足の活性化を図るのが、管理側のやるべきことです。これを放棄し、出社強制を強いるのは、エンゲージメントの低下に直結します。

呆れて物が言えない

電気自動車(EV)最大手のイーロン・マスク米テスラ最高経営責任者(CEO)が、5月末に幹部宛ての電子メールでそう通告した。

「在宅勤務を希望する人は週に最低40時間オフィスで勤務しなければならない。さもなくばテスラを退社してもらう」

と激しい言葉で「オフィス復帰」を命じている。

テスラのようにカリスマの経営者イーロンマスク氏が、ここまで会社を急成長させたのだから、企業の方針には従うべきという考え方もあるでしょう。

サボっている、生産性が低下したという判断でしょうか。

テスラ社の急成長と実績から見れば、説得力もあります。

コロナ禍の影響もあり、世の中の働き方が変化してリモートワークが活用され、職場での仕事が変化していった。もちろん、リモートワークそのものに対する是非はあると思うが、それを改良して新しい働き方を進めていってこそ、世界をリードしていくホンダであると思う。

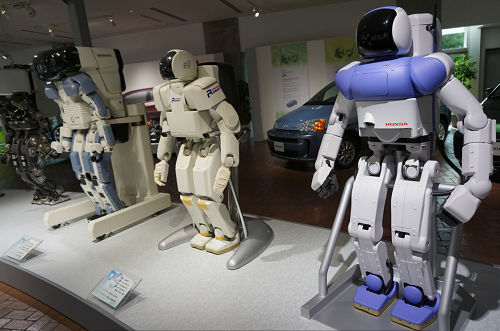

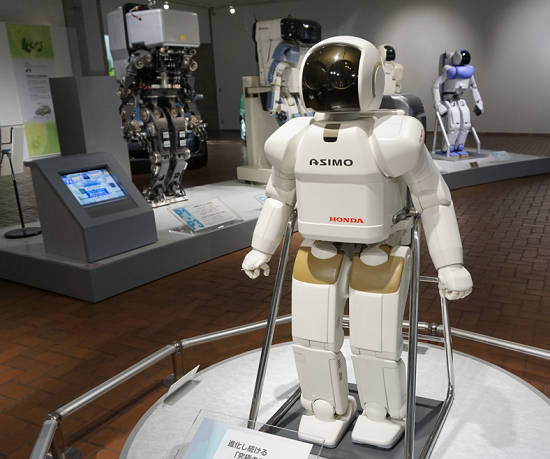

むしろ、HONDAのASIMOなど、ロボットは人間の作業を肩代わりすることが究極の目的でしょう。

人間出社最優先、通勤電車、対面会議最優先、日本企業として、イメージリーダーだった栄光は過去のもの、今回のリモート廃止のお達しには、昭和な香りが漂います。

人間出社最優先、通勤電車、対面会議最優先、日本企業として、イメージリーダーだった栄光は過去のもの、今回のリモート廃止のお達しには、昭和な香りが漂います。

東洋経済誌:ホンダがテレワークやめ原則出社に踏み切る真意

「三現主義」重視する社内文書、疑問の声も

別のホンダの中堅社員は「在宅による日々の効率化と対面の合わせ技なら理解できるが、経営陣は現場を理解していない。優秀な学生の中からホンダを希望リストから外す人が増えてしまう」と嘆く。

新卒、中途に関わらず、テスラのような急成長企業から没落したホンダに対しては、マイナスイメージになるでしょう。

同じ業界の日産自動車は「在宅勤務や時差出勤などを活用して感染対策をとっている」と回答。トヨタ自動車も「コロナ禍では在宅勤務が可能な職場でのより一層の在宅勤務を推進している」といい、東京や名古屋での4月末時点での出社率は4割以下にとどまるという。こうして見ても、ライバルたちと比べてホンダの選択は異質ともいえる。

製造業、ライバル社と比較しても異質に映りますね。

フィット、ステップワゴンなど、屋台骨の不振理由は、リモートワーク・在宅勤務が理由ではなく、むしろ経営責任でしょ!の声が聞えてきそうです。

リモート廃止、三現主義よりも、もっと先にやるべきことあるでしょ!の声が聞えてきそうです。

テスラ社のマネ?そんなカリスマ性も勢いも、今のホンダにないでしょ!の声が聞えてきそうです。

労働生産性とコミュニケーションの維持は可能

職種や労働環境によっては、在宅勤務でも生産性を引き上げることは十分に可能です。

オフィス賃料コストの引き下げや支給する通勤費の節約、在宅勤務を希望する人材の確保といったメリットを総合的に考えれば、コロナ収束後も活用の余地があります。

また、ムダな通勤時間に費やしていたコストや時間を労働時間にシフトできるのです。

- 対面会議でも会議室の確保やスケジュール調整などの手間は、出社も在宅も何ら変わりありません。

- 電話や直接出向いて聞くなど、仕事のジャマをするよりも、チャットやメールでも十分な場合もあり、これも出社と在宅の差はありません。

- ホワイトカラーにとって、ペーパーレス化が進めば、出社必要なんて業務は、ほぼ駆逐されているでしょう。

- 出社しようが、タバコと離籍してサボる、仕事外の考え事も多い。結局は上司の管理能力不足と自己満足、IT不慣れな老害のもたらした昭和的な価値観の押し付け

むしろ、Web会議中心になり、会議室不足という物理的な制約が無くなり、空きスケジュールの調整だけに専念出来るメリットが大きいでしょう。

企業にもノウハウが蓄積しているだけに、このまま在宅勤務を「一過性」のもので終わらせるのはもったいないです。

IT業界など最先端分野でも出社強制の流れ

日本のホワイトカラーにおいて、テレワーク化最先端のIT業界では、テレワークの見本ともなるべき業界でしょう。しかし、時代に逆行する流れが一部で見られるようです。

テレワークの手本に逆行し、昭和に戻るIT業界

- 理由も何もありません。

- 社内規定に出社強制ルールは明文化されていません。

- 管理者が「出社せよ」という有無を言わさぬ「出社強制ハラスメント」です。

- 自分の部署は「出社率が高い=コミュニケーションが良いのだ」という単なる管理者の自己アピール優先理論です。

- 某社のように、全社的一律的なルールでなく、部署毎にテレワークOKなのに、この部門は出社強制という、天国と地獄の様相を呈する会社に未来はありません。

まとめ

- テスラの真似る必要あるの?:ない

- 全員出社の必要性あるの?:ない

- 製造・営業現場以外、出社の必要性あるの?:ない

- いやなら辞めれば?:採用厳しくなるけど

- なぜ、トップダウンなの?:労働者の意見全無視

- 出社していい仕事できるの?:不明

- 企業理念なんだから勝手でしょ:関連企業、その他への影響考えてないでしょ

コメント